「会員向けページ」コンテンツ

理事長からのメッセージ

2026年の年頭にあたって

2024年の年頭にあたって

2023年を迎えるにあたって

総会記事

2025年通常総会

2025年通常総会の報告

2024年通常総会

2024年通常総会の報告

2023年通常総会

2023年通常総会の報告

2022年通常総会

2022年通常総会の報告

総会特別講演

2025年総会「日高山脈 〜 その生い立ち・特異性,そして魅力」

2024年総会「鬼界カルデラの地質研究40年」

2023年総会「自然災害と地質学」

2022年総会「石狩低地帯の縄文時代」

会員動向

中西 諒さんに日本地質学会研究奨励賞

各種アナウンス

地形・地質フォトギャラリーの募集

地形・地質スライドショーの募集

各種書式

会員限定ページ

・ 年会費振込方法

理事長からのメッセージ

2026年にあたって

2026年は,アメリカのベネズエラ攻撃,グリーンランド領有問題,そして厳冬期の総選挙突入などなど,激動の世界情勢とともに慌ただしく始まりました.

2025年は12月に青森沖東方地震(M7.6)が発生し,日本で初めての後発地震注意報が発令されました.幸いなことにその後は大被害をもたらす大地震はありませんでしたが,北海道北部での地震の頻発や,日本各地での地震が相次いでいます.一方,酷暑の長い夏は流行語大賞の候補に挙げられたように,地球温暖化の着実な進行を実感させる様々な事象が報道され,大規模な森林火災も世界・日本で相次ぎました.気温の上昇傾向はとどまることなく,また,それに伴う海産物の異常もまた大きな話題となりました.

雪に関しては,昨年のクリスマスや年初の正月には江別市ではほとんど積雪がゼロという異常な状況でしたが,1月半ば以降,大雪となり,市民生活や交通・流通に多大な影響が出ており,落雪などによる死者も続出しています.

さて,昨年は日高山脈が国立公園化されましたが,昨年12月に帯広市百年記念館から依頼を受け,「日高山脈の成り立ちと魅力」というテーマで講演してきましたが,驚くことにわずか半日で定員(50名)を超える申し込みがあったとのことです.そこで急遽,十勝自然史研究会の主催による「日高山脈とプレートテクトニクス」という講演会も別会場で企画され,こちらも大盛況で,北海道新聞十勝版に様子が報道されました.こうした取り組みの中で,十勝自然史研究会との交流も進展しました.

これらの大盛況ぶりは,地元に根ざした地学的テーマが強い関心を集めていることが示されています.同様のことは,昨年のHRCGの公開講座で,2回にわたって宮坂会員(講師)による札幌扇状地における河川の争奪・消長に関する公開講座が大盛況であったことにも示されています.これらの講演に関する書籍も近日中に出版されるとのことです.2026年度も3回の公開講座の開催を予定していますが,正式に決定次第,HPへ掲載予定です.

なお,HPは昨年半ば頃より堺会員が新たに担当されています.昨年7月末にレイアウトなどが全面更新されており,昨年12月頃から定期的なアップデートがなされるようになっています.トップページのスライドショウなどにも新たなスライドが追加されています.

今年度の最初の企画は,3月14日(土)に第25回研究セミナー・会員交流会をエルプラザにて開催予定です.近日中に担当者から詳細に関する連絡があるものと思います.

最後に,2026年は,ベネズエラでの事件をはじめ,厳冬期の総選挙突入など,慌ただしい限りで,そうこうしているうちに新年の挨拶がすっかり遅くなってしまいましたが,皆様のご健康と活躍を祈願しています.

理事長 宮下純夫

2024年の年頭にあたって

2023年は世界で近代的観測が開始されて以降の最高平均気温を観測するなど,地球温暖化の進行を感じる一年となりました.世界各地で熱波による被害や大旱魃,そして洪水などのニュースが頻繁に報じられてきました.こうした深刻な温暖化への国際的取り組みが急務であるにも関わらず,ウクライナやパレスチナなど,戦乱が広がっています.2024年が平和への希望が見える年になることを願っています.

2024年は,能登半島でM7.6の巨大地震が発生し,その翌日にはJAL機と地震の救援物資を積んだ海保機が衝突・炎上すると言う衝撃的な事件で幕をあけました.被災された方や犠牲者の皆様に心より哀悼の意を表すとともに,1日も早い救援と復興を祈っています.本センターの第9回公開講座(変動する地球:日本海東縁変動帯―迫り来る巨大地震に備えるー)で,日本海東縁変動帯では地震がこの20年ほどで発生頻度が増大していることに警鐘を鳴らしましたが,残念ながらその予測が当たってしまいました.

今回の地震は能登半島北部から佐渡にかけての150kmもの断層が活動したことによるもので,能登半島北西部は4メートルも隆起しました.3.11以来初めての大津波警報が発出されましたが,この隆起を考慮に入れると,実際には5メートルを超える大津波が能登半島には襲来したことになりますが,津波による被害が少なかった要因の一つは,この地震による隆起によるものと思われます.

さて,昨年は新型コロナの5類移行に伴い,様々な社会的活動が復活し,三年ぶり,あるいは四年ぶりの様々な行事が再開された年でもありました.昨年は3回の公開講座をはじめ,研究セミナーも3回,特別講演会も開催しました.また,横須賀高校の修学旅行研修(厚真の地盤災害研修)への講師派遣なども行われました.今年も着実に本研究センターの活動を繰り広げたいと考えていますが,2024年の最初の活動として,2月18日に論文輪読会をオンラインで開催します.北海道を中心とした中生代テクトニクスに関する論文が君波会員によって紹介されることになっています.専門的な内容ですが,北海道の中生代テクトニクスに興味のある方はぜひご参加ください(HP上に案内が掲載されています).なお,総合地質7巻は諸般の事情により刊行が遅れています.1月内には刊行できるよう現在作業中です.遅れて申し訳ありませんがもう少しお待ちください.

最後に,会員の皆様のご健康と活躍を祈っています.今年もよろしくお願いします.

北海道総合地質学研究センター

理事長 宮下純夫

2023年を迎えるにあたって

HRCG会員の皆様に新年を迎えるにあたってのご挨拶をお送りします.

2022年はロシアによるウクライナ侵攻や3年目を迎えたコロナ禍,エネルギー価格や物価上昇など,暗い一年でした.地球温暖化はさらに深刻さをましており,熱波や旱魃,大雨による洪水,そして記録的大雪など,異常気象のニュースにあふれた一年でした.ウクライナ戦争は,人道危機や民主主義の問題に加えて地球環境の悪化にも拍車をかけており,地球科学に関わる当センターは,こうした観点からの発信にも努めたいと考えています.

さて,本研究センターの活動は,3年間ちかく中断していた公開講座を昨年秋から再開し,2回ともほぼ定員近い参加者がありました.対面での研究セミナーや会員交流会,輪読会も再開していますが,オンライン方式も加えて遠隔地の会員も参加できる方向を模索しています.こうした活動のなかで,新しい会員も増えており,昨年1年間で10名が新たに加わり,40名を超える組織となりました.2015年に15名でスタートした本センターは着実に成長してきました.学術誌の総合地質には多彩な分野の論説,総説,報告・資料など10件が掲載された第6巻が刊行されました. 本センターの顔とも言えるホームページは,川村情報担当理事や中川広報担当専務理事の努力により,この1年間で大きく改善されました.トップページのスライドは会員の皆様からの投稿を常時受け付けています.栁下理事の尽力により2020年に開始されたHRCG通信も9号に達し,会員の相互交流や情報交換に大いに力を発揮しています.このほか,修学旅行の研修(厚真の地盤災害)にかんする協力事業や沼田町町長との懇談会など,新たな進展もありました.

2023年は,長らく中断していた懇親会の再開を始め,大いに当センターの活動を活発化させるとともに,希望の見える年であってほしいと願っています. 会員みなさまのご健康と活躍を祈っています.

(2022/12/30 HRCG理事長:宮下純夫)

総会記事

2025年通常総会

日時:2025/05/17 (土) 13:30–16:45 (開場:13:00)

場所:札幌市北区北8条西3丁目 エルプラザ 4F 研修室2 会場定員24名

開催形式:対面とオンラインのハイブリッド

総会議事:13:30-15:00

第一号議案:2024年度事業報告および決算

第二号議案:2025年度事業方針および予算

第三号議案:定款の改正

第四号議案:2025年度役員選任

休憩:15:00-15:10

特別講演会:15:10–16:30 在田一則「日高山脈 〜その成り立ち,特異性,そして魅力〜」

※ 講演の内容は,下の項目 に掲載しています.

※ 講演会には会員以外の方も参加することができます.参加(オンライン含む)を希望される方は,事務局 (office@hrcg.jp) までお問い合わせください.

正会員におかれましては,対面での参加,オンラインでの参加,あるいは委任状の提出もしくは議決権の行使という参加形態がありますので,いずれの方法を用いるかをご連絡ください(オフィスアドレス宛:office@hrcg.jp).

一般会員,院生・学生会員の方は,総会での議決権はありませんが,意見を述べることができます.議案書の準備の関係上,対面での参加あるいはオンラインでの参加についてご希望をご連絡ください.

※ 総会後,懇親会を予定しています.参加ご希望のかたは,懇親会幹事(宮下・高波)までご連絡ください.

※ 終了しました ※

2025年通常総会の報告

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センターの2025年度通常総会が5月17日に開催されました.

総会では最初に19名の正会員中17名(1名は委任状,1名はオンライン)の参加で成立が宣言され,議長に星野フサ会員,総会議事録署名人には岡村 聡理事と高波鐡夫理事を選出しました.他には一般・非会員9名(うち1名はオンライン)が参加しました.4つの議案(事業報告・事業方針・定款の改正・役員選任)について,宮下理事長・石崎理事らより報告,審議され,在田一則監事からの監査報告も受けて,微修正のうえ承認されました.

総会では最初に19名の正会員中17名(1名は委任状,1名はオンライン)の参加で成立が宣言され,議長に星野フサ会員,総会議事録署名人には岡村 聡理事と高波鐡夫理事を選出しました.他には一般・非会員9名(うち1名はオンライン)が参加しました.4つの議案(事業報告・事業方針・定款の改正・役員選任)について,宮下理事長・石崎理事らより報告,審議され,在田一則監事からの監査報告も受けて,微修正のうえ承認されました.

新役員選出ではこれまでの理事に加えて新たに星野フサ会員を理事として選出し,総会の最後には拡大理事会としての形式をとって,理事長に宮下純夫理事,副理事長には中川 充理事を選出し,2025年度のスタートを切ることとなりました.設立以来の正会員年会費を千円減額し五千円とすることや,持続可能な合理的事業展開をしていくことが確認されました.

続いて,在田一則会員による「日高山脈 〜その成り立ち,特異性,そして魅力〜」と題する特別講演会が開かれました.会場参加者は23名で定員の一歩手前,オンライン参加者も10名の申し込みがあり,その多くが接続して盛況でした.

続いて,在田一則会員による「日高山脈 〜その成り立ち,特異性,そして魅力〜」と題する特別講演会が開かれました.会場参加者は23名で定員の一歩手前,オンライン参加者も10名の申し込みがあり,その多くが接続して盛況でした.

今回の総会や特別講演会も,ハイブリッド方式で行われましたが,マイクの位置や調整に改善の余地があり,双方向性とはいえ音声や画像表示のタイムラグが実感されました.これを糧としてオンライン会合やハイブリッド方式への対応を進化させ,遠隔地の会員の参加などにより満足していただけるようリアル参加者も心掛けていきたいと感じています.

総会・特別講演会の終了後には,近くの居酒屋に席を移し,懇親会を開催しました.久しぶりの飲み会ということで13名もの盛大な飲み会となり,大いに歓談,談笑する機会となりました.

なお,第17回公開講座は宮下会員による「地球温暖化と近未来の地球」が6月21日に予定され,準備が進んでいます.今年も,極端な気候の展開が各地で見られるようです.札幌では5月に真夏日が観測されました.気候変動の動向が注目されるとともに,地震や洪水の頻発も心配です.今年度もこれらの問題に関心を持ち続け,さらに高めてゆきたいものです.本会の様々な活動に会員の皆様の積極的な参加を期待しています.

(副理事長 中川 充) ※ 写真撮影:嵯峨山 積会員

2024年通常総会

日時:2024/05/19 (日曜) 13:30–16:50 (開場:13:00)

場所:札幌市北区北8条西3丁目 エルプラザ 2F 環境研修室2 会場定員40名

開催形式:対面とオンラインのハイブリッド

総会議事:13:30-14:45

話題提供:14:50-15:20

加藤孝幸・ユーラップジオパーク構想準備会

「噴火湾構造線と噴火湾の形成」

休憩:15:20-15:30

特別講演会:15:30–16:50

小林哲夫 「鬼界カルデラの地質研究40年でわかってきたこと」

※ この講演会には会員以外の方も参加することができます (参加費無料).参加(オンライン含む)を希望される方は,5月18日正午までに事務局 (office@hrcg.jp) へ電子メールでお申し込みください.

【総会後,懇親会開催を予定しています.】

【終了しました】

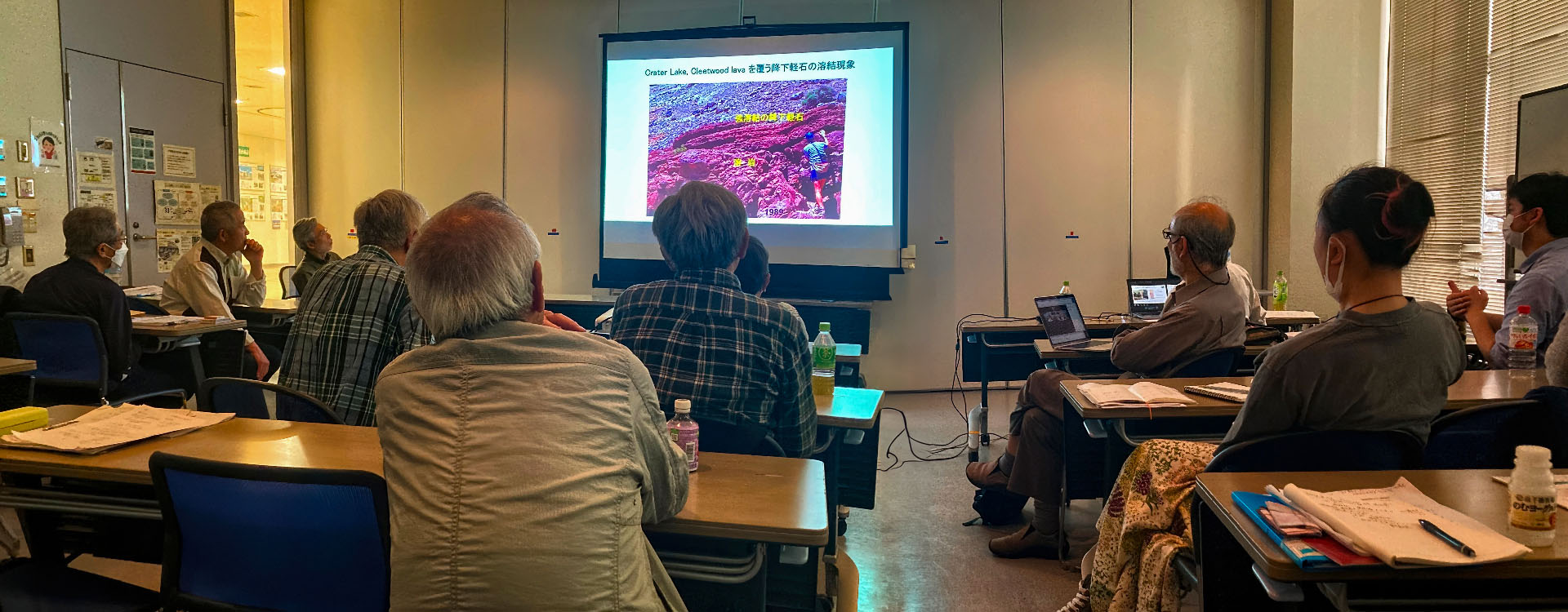

2024年通常総会の報告

5月19日(日),札幌エルプラザにおいてNPO法人北海道総合地質学研究センターの総会が開催されオンラインも含めて正会員16名,一般会員7名が参加しました.総会議長には星野フサ会員が選出され,そのもと一連の議案が審議・承認されました.昨年度の公開講座が大盛況だったため,会計収支は良好な結果となりました.

総会後には加藤孝幸会員・ユーラップジオパーク構想準備会からの「噴火湾構造線と噴火湾の形成」の話題提供があり,加藤会員の故郷でもある八雲町周辺の地層や断層が紹介されました.八雲町を中心とした地域でジオパークの設立準備が進められているとのことです.(この発表の骨子は,フォーラムページ に掲載されています)

その後,鹿児島から駆け付けられた小林哲夫会員による「鬼界カルデラの地質研究40年でわかってきたこと」という特別講演会が行われました.広範な地域での調査の積み重ねから,カルデラ噴火の経緯や大津波との前後関係など,大変興味深い講演でした.カルデラ噴火はもし発生すれば破局的な災害をもたらすことが予想されるため,噴火の詳細なプロセスの解明は重要で,破局的噴火の前には特徴的な溶岩流出が認められ,カルデラ噴火の予知につながる可能性が指摘されました.(この講演の概要は 総会特別講演の項 に掲載されています)

その後,鹿児島から駆け付けられた小林哲夫会員による「鬼界カルデラの地質研究40年でわかってきたこと」という特別講演会が行われました.広範な地域での調査の積み重ねから,カルデラ噴火の経緯や大津波との前後関係など,大変興味深い講演でした.カルデラ噴火はもし発生すれば破局的な災害をもたらすことが予想されるため,噴火の詳細なプロセスの解明は重要で,破局的噴火の前には特徴的な溶岩流出が認められ,カルデラ噴火の予知につながる可能性が指摘されました.(この講演の概要は 総会特別講演の項 に掲載されています)

これらの講演会には非会員も2名参加されました.

終了後の懇親会には21名が参加し,様々な話題で楽しい時間を過ごしました.残念だったのは秋田から参加を予定していた2名が,当日の秋田―丘珠便が欠航したため不参加となりましたが,そのために飛び入り参加が可能となりました!

2024年度の活動がいよいよ開始されますが,星野会員が幹事会に新たに加わります.総合地質編集委員会の体制強化のために,副編集委員長を複数とし,岡村会員が新たに加わります.当面の行事として,6月22日には公開講座「山はどうしてできるのか」が,7月6日には研究セミナー・会員交流会が予定されています.多くの会員の皆様とまたお会いすることを楽しみにしています.

(理事長 宮下純夫)

2023年通常総会

日時:2023/05/13(土曜)15:15 - 16:45

場所:札幌市北区北8条西3丁目 エルプラザ 2F 環境研修室2 会場定員40名

本総会の成立要件は正会員の過半数です.それ以外の会員は議決権はありませんが,参加し意見を述べることができます.議題は以下の3件です.

1.事業報告,2.事業方針,3.2023年度役員選任

総会への参加は対面,オンライン,委任状もしくは議決権の行使の3つの方法があります.対面の場合,感染症対策を十分に行ったうえでご参加ください.委任状もしくは議決権行使で参加の場合,およびオンラインで参加ご希望の方は,準備の都合上,5月11日までに office@hrcg.jp までご連絡ください.オンライン参加の方には接続のためのURLをご連絡します.

総会特別講演:「札幌を見下ろす山々」宮坂省吾 13:30–15:00 (開場:13:00)

講演会には会員以外の方も参加することができます (参加費無料).参加(オンライン含む)を希望される方は,5月12日正午までに事務局 (office@hrcg.jp) へ電子メールでお申し込みください.

【終了しました】

2023年通常総会の報告

特定非営利活動法人 北海道総合地質学研究センターの2023年度通常総会が5月13日に開催されました.

総会に先立って宮坂省吾会員による「札幌を見下ろす山々」の特別講演会が予定されていましたが,前日夕方に奥様が急病で入院されたとのことで,急遽,代役として理事長の宮下が「自然災害と地質学」の講演を行いました(ホームページのセミナーページに報告が掲載されています).

総会では最初に議長に松田義章理事,総会議事録署名人には岩間唯史会員と岡 孝雄理事を選出し,17名(4名は委任状),一般会員4名(うち2名はオンライン)が参加しました.2つの議案(事業報告,事業方針)について,宮下および嵯峨山副理事長より報告,審議され,在田一則監事からの監査報告も受けて,承認されました.

総会では最初に議長に松田義章理事,総会議事録署名人には岩間唯史会員と岡 孝雄理事を選出し,17名(4名は委任状),一般会員4名(うち2名はオンライン)が参加しました.2つの議案(事業報告,事業方針)について,宮下および嵯峨山副理事長より報告,審議され,在田一則監事からの監査報告も受けて,承認されました.

新役員選出ではこれまでの理事に加えて新たに岩間唯史会員を理事として選出し,総会の最後には拡大理事会としての形式をとって,理事長に宮下,副理事長には中川 充理事を選出し,2023年度のスタートを切ることとなりました.設立以来,副理事長を務めてきた嵯峨山理事からは,副理事長退任にあたっての挨拶が述べられました.

今回の特別講演会や総会は,ハイブリッド方式で行われましたが,回を重ねたせいで,ほぼ順調に実施されました.コロナ騒動の副産物として,オンライン会合やハイブリッド方式が実行されるようになったのは,遠隔地の会員の参加などに新たな局面を生み出すこととなりました.

総会の終了後には,近くの居酒屋(北海鮮魚店)に席を移し,4年ぶりの懇親会を開催しました.久しぶりの飲み会ということで15名もの盛大な飲み会となり,大いに歓談,談笑する機会となりました.

なお,宮坂会員の奥様が快癒され,新ためて講演会が開催されることを念願しています.また,第11回公開講座は松田会員による「地質学的に見た手稲山の形成史」が7月1日に予定されて準備が進んでいます.

今年は,桜前線の記録的に早い時期の北上や,5月に猛暑日が各地で到来するなど,気候変動の動向が注目されるとともに,最近相次ぐ地震の頻発も心配です.今年度はこれらの問題にも関心をさらに高めてゆきたいものです.本会の様々な活動に会員の皆様の積極的な参加を期待しています.

(理事長 宮下純夫)

2022年通常総会

日時:2022/05/15 (日曜) 15:10–17:00

場所:札幌市北区北8条西3丁目 エルプラザ 4F 中研修室A・B (オンライン同時開催)

目的:定款第22条に定める総会議決事項を審議し,議決すること.

審議事項:

第 1 号議案 2021年度事業報告および決算

第 2 号議案 2022年度事業計画および予算

第 3 号議案 2022年度役員選任

その他

総会特別講演会「石狩低地帯の縄文時代:珪藻・花粉・考古のはなし」

13:10–15:00 (開場:12:50)

感染症対策を十二分に行ったうえでご参加ください. なおこの講演会には会員以外の方も参加することができます(参加費無料).

【終了しました】

2022年通常総会の報告

5月15日札幌市エルプラザにおいて標記の総会が開催されました.今回はハイブリッド方式で,参加者は会場出席11名,オンライン参加2名,表決件行使2名,委任状2名の17名で総会は成立しました(正会員総数20名).

前田仁一郎 理事長が開会のあいさつを行い, ついで 2021年6月3日に逝去された山岸宏光会員に対し出席者一同が黙祷を捧げました. 総会議長は高波鐵夫, 議事録署名人に中川 充ならびに岡村 聡を選出し,第1号議案から第3号議案までの審議が行われました.

第1号議案は2021年度の事業報告と決算で,前田仁一郎理事長より配布された議案に基づき事業報告が, 嵯峨山 積副理事長より 2021年度の決算案の報告が,加藤孝幸監事から2022年4月17日に業務ならびに会計の監査を行い, 正確・妥当であると認めた旨の監査報告がされました. 質疑を経て賛成多数で承認されました.第2号議案の2022年度の事業計画と予算についても同様に報告・質疑が行われ承認されました.

第3号議案は2022年度の役員選任で,13名の理事(石崎俊一, 川村信人, 君波和雄, 松田義章, 宮坂省吾, 宮下純夫, 中川 充, 岡 孝雄, 岡村 聡, 嵯峨山 積, 関根達夫, 高波鐵夫, 栁下文夫),監事2名(在田一則, 加藤孝幸)の役員選任提案があり, 異議無く満場一致で承認されました.

新たに選任された理事の互選により, 理事長 宮下純夫, 副理事長 嵯峨山 積, 専務理事 中川 充・岡村 聡・関根達夫が選出された旨,報告されました.

以上で総会の議事が終了しましたが,設立時から理事長の任を果たしてきた前田仁一郎より退任にあたっての挨拶が述べられました.また宮下純夫新理事長より新任にあたっての挨拶が述べられました.

(宮下記)

総会特別講演

2025年通常総会特別講演

演題: 日高山脈 〜 その生い立ち・特異性,そして魅力

演者: 在田一則

プロフィール:札幌生れ.学生時代は道内の山で山スキーを楽しむ.北大大学院理学研究科で日高山脈やヒマラヤの地質学的研究と教育に従事し,2005年定年退職.専門は岩石学・構造地質学.2014年から一般社団法人北海道自然保護協会会長.NPO法人北海道総合地質学研究センター監事・シニア研究員.

講演要旨:

日高山脈は,十勝原野から見ると山岳画家坂本直行氏が描くように峨々たる山並が間近に迫っているが,西の日高海岸から見ると幾多の前山に遮られ,主稜を見ることは難しい.また,日高海岸側の河川はその土砂流出量が日本でも有数である.このような東西の相違の特徴は,日高山脈が西の東北日本島弧に東の千島島弧が衝突してできた島弧-島弧衝突型の造山帯(山脈)であることに起因している.日高山脈は東西に横断すると,深さ二十数 km の地殻の深部(西側)から浅部(東側)までのいろいろな地質現象(地殻変動)が観察できる世界でも稀なところであるが,それもこの衝突の結果である.

日高山脈は日本でも有数の急峻な山脈であるが,平地(十勝原野)からこれほど延々と連続する山脈を見ることができるのは日本ではここだけであろう.主稜に点在するカールや,十勝側河川上流部のU字谷などの氷河地形も日高山脈の魅力である.

2024年通常総会特別講演

演者:小林哲夫(北海道総合地質学研究センター・京都大学防災研究所火山活動研究センター)

演題:鬼界カルデラの地質研究40年でわかってきたこと

要旨:九州の四大カルデラ(北から阿蘇・姶良・阿多・鬼界)はMatumoto (1943)により世界的に有名になったが,そのなかで鬼界カルデラは最後に発見された海域のカルデラである(右写真:竹島からの薩摩硫黄島遠望).私が鬼界カルデラの調査を始めたのは1983年であり,小野・他(1982)「薩摩硫黄島地域の地質」という総合的な地域地質研究報告が出版された直後であった.大半が水没したカルデラ火山なので,何か新しいことがわかるという展望はなかったが,約40年にわたる調査で多くのテーマとめぐり逢い,火山研究の醍醐味を味わうことができた.今回の発表では,地質調査で見出した研究テーマを分かりやすく紹介する.

要旨:九州の四大カルデラ(北から阿蘇・姶良・阿多・鬼界)はMatumoto (1943)により世界的に有名になったが,そのなかで鬼界カルデラは最後に発見された海域のカルデラである(右写真:竹島からの薩摩硫黄島遠望).私が鬼界カルデラの調査を始めたのは1983年であり,小野・他(1982)「薩摩硫黄島地域の地質」という総合的な地域地質研究報告が出版された直後であった.大半が水没したカルデラ火山なので,何か新しいことがわかるという展望はなかったが,約40年にわたる調査で多くのテーマとめぐり逢い,火山研究の醍醐味を味わうことができた.今回の発表では,地質調査で見出した研究テーマを分かりやすく紹介する.

1. 鬼界カルデラの発見までの成果

2. カルデラ縁の地質調査(1983~1984)と,いきなりの大ヒット

3. アカホヤ津波の研究

4. カルデラ地形の成因

5. カルデラ噴火の予知・予測への取り組み

カルデラ噴火と活断層での地震発生とは根本的な違いがあり,カルデラ噴火はどこで発生するかは自明のことである.最も重要なことは「いつごろ」噴火するのかがわかりさえすれば,カルデラ噴火の予知(予測)として十分であると考えている.カルデラ噴火へのプロセスについては,講演で詳しく発表する予定である.

講演要旨は こちらから [PDF link] 入手 できます.

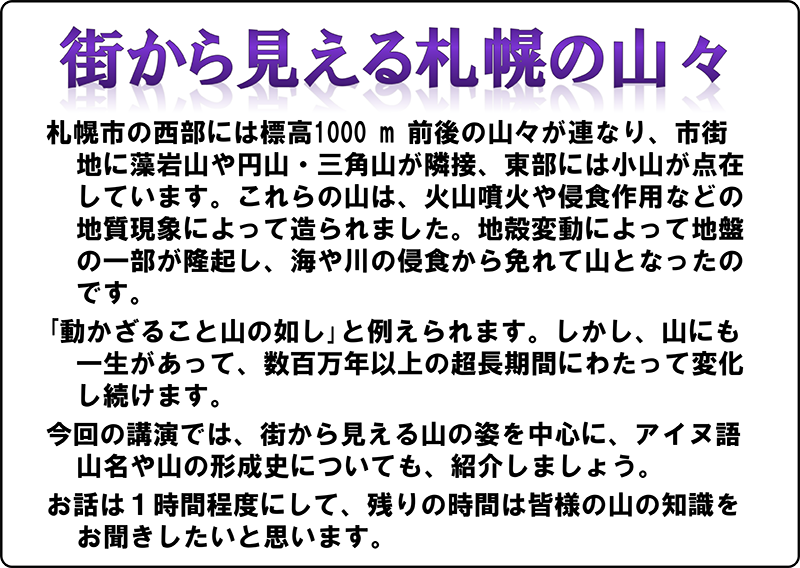

2023年通常総会特別講演

演者:宮坂省吾(北海道総合地質学研究センター)

演題:「札幌を見下ろす山々」

札幌市の西部には 1000 m 前後の山々が連なり、市街地には藻岩山や円山・三角山が隣接、東部には小山が点在しています。さらに、モエレ山が2004年に作られました。

「動かざること山の如し」と例えられます。実は山にも一生があって、数百万年あるいはそれ以上の悠久の時間を経過したものもあるのです。そのような長い時間にわたる地殻変動によって隆起した地盤の一部が海や川の浸食から免れて山となりました。そして、残された山の多くは浸食に強い火山岩によってできているので、さまざまな火山地形を読み取ることができます。

今回の講演では、市街各地から見える山の姿を紹介します。そのなかで、山の地質学的な特徴、地形学から見た隆起の痕跡、アイヌ語山名について、私見を述べます。

山の神様は高所から街を見下ろし、人々を見守っています。その成り立ちを理解することで、山を守る知恵が湧いてくると思います。

講演概要は こちらから [PDF link] 入手 できます.

※ 諸事情により,講師:宮下純夫,演題:「自然災害と地質学」に変更して終了しました(来場者21名・オンライン参加者5名).特別講演会の報告は こちら [PDF link] をご覧ください.

2022年通常総会特別講演会

「石狩低地帯の縄文時代:珪藻・花粉・考古のはなし」

2021年, 北海道南部から東北北部の縄文遺跡群がユネスコの文化遺産に登録されました. 12,000年から2,500年前の縄文時代はどの様な時代だったのでしょう? 今回, 石狩低地帯について微化石から当時の自然条件を復元し, その中での人々の暮らしを想像することにしました.

- プログラム -

星野 フサ:花粉化石からみた縄文時代の始まりからの環境変遷の解析について(35分)

発表趣旨:厚真川河口部のAZK-101コアと東野幌湿原10mコアを帯広市伏美コアでの現植生と花粉分析の比較で読み解く

嵯峨山 積:縄文海進と石狩低地帯の形成:珪藻化石からのアプローチ (35分)

発表趣旨:縄文時代の海水の流入により形成された石狩低地帯の湖を推定し,平野の形成について発表する

工藤 義衛:ヒトの環境適応の視点から見た石狩低地帯(35分)

発表趣旨:縄文海進以降の石狩低地帯で起こった環境変化にヒトがどのように適応していったのかを考古学から見ていく

プログラムの詳細は こちらから [PDF link] 入手できます.

会員動向

中西 諒さんに日本地質学会研究奨励賞

本センター学生会員の中西 諒さんが,若手研究者対象の2022年度日本地質学会研究奨励賞を受賞しました.対象論文は「1640年北海道駒ヶ岳噴火による津波堆積物の分布と津波規模の推定」(地質学雑誌,2019,125)です.

中西さんは,東京大学大気海洋研究所の博士課程に在籍し,北海道の太平洋沿岸の歴史津波堆積物を対象に精力的に調査研究しています.今回の受賞論文では,駒ヶ岳噴火テフラ(Ko-d)に覆われる津波堆積物に注目し,駒ヶ岳噴火に伴う山体崩壊に起因する津波について,堆積物の詳細な現地調査と数値シミュレーションを駆使し,津波の推定遡上高・津波マグニチュードなどの津波評価の検討を行いました.現在,千島海溝の海溝型地震を波源とする歴史津波についても成果を上げつつあり,北海道太平洋沿岸における地震津波災害予測にたいして重要な貢献が期待されています.

※ なお,受賞論文は 地質学雑誌の公開ページ で参照とPDFダウンロードができます.

各種アナウンス

地形・地質フォトギャラリーの募集

※ 『地形・地質フォトギャラリー』に掲載される写真を会員の皆さんから募集しています.

・応募は HRCG 会員に限定させていただきます.

・対象は,原則として『地質と地形』に関するものですが,それ以外のものでも編集サイドの判断で掲載するものとします.

・コンテンツは,提供した会員自身が所有権・著作権を持つものに限定します.ただし,会員外のコンテンツをその同意のもとに会員が投稿する場合は,その限りではありません,

・コンテンツ提供後の 著作権 管理は HRCG が代行しますが,その著作権自体は移動せず,提供者にあります.

・コンテンツは原則として写真ですが,それ以外のものでも適当と認められる場合は掲載します.

・対象となる写真は,通常の縦横比(3:2, 4:3 など)のものです.16:9 以上の横長の写真は,スライドショー へ投稿してください.

・写真のタイトルとその区分(地層・火山など),および 200 ~ 400 文字程度の簡単な解説を付けてください.それらは編集される場合がありますので,ご承知ください.

・写真の画質調整やクロップは編集サイドで行いますので,元のサイズの原版を提出してください.

・写真には撮影時刻・撮影方法・撮影位置など,撮影時の各種情報(Exif)が記録されている場合があります.この情報の削除を希望される方はお申し出ください.

・詳しくは事務局までお問い合わせください(office@hrcg.jp).

・掲載の可否等は編集サイドで判断させていただきますので,ご了解ください.

地形・地質スライドショーの募集

※ トップページに掲載されるスライドショーの写真を会員の皆さんから募集しています.

・応募は HRCG 会員に限定させていただきます.

・対象は,原則として『北海道の地質と地形』に関するものですが,それ以外のものでも編集サイドの判断で掲載するものとします.

・コンテンツは,提供した会員自身が所有権・著作権を持つものに限定します.ただし,会員外のコンテンツをその同意のもとに会員が投稿する場合は,その限りではありません,

・コンテンツ提供後の 著作権 管理は HRCG が代行しますが,その著作権自体は移動せず,提供者にあります.

・コンテンツは原則として写真ですが,それ以外のものでも適当と認められる場合は掲載します.

・掲載形式は 1 : 5 ~ 1 : 4 程度の横長になります.表示対象がこのサイズに切り取れることをご確認の上応募してください.

・100 文字程度の簡単な解説を付けてください.解説文は編集される場合がありますので,ご承知ください.

・写真のクロップや調整は編集サイドで行いますので,元のサイズの原版を提出してください.

・写真には撮影時刻・撮影方法・撮影位置など,撮影時の各種情報(Exif)が記録されている場合があります.この情報の削除を希望される方はお申し出ください.

・詳しくは事務局までお問い合わせください(office@hrcg.jp).

・掲載の可否等は編集サイドで判断させていただきますので,ご了解ください.