はじめに

「フォーラム」コンテンツ

2025/06/20:北海道太平洋沿岸に現れた地震直前の明瞭なサイスミック・ギャップ 高波鐵夫

2024/10/12:エッセンシャルワークとしての地質調査 君波和雄

2024/07/01:噴火湾構造線と噴火湾の形成 加藤孝幸

2023/12/26:巨大津波地震の早期警報は大丈夫? 高波鐵夫

2019/09/11:論文紹介 北海道直下の詳細な地震減衰構造:島弧 – 島弧衝突過程,島弧火成活動と地震テクトニクス 高波鐵夫

2019/05/18:北海道西部の太平洋沿いに残された津波堆積物の波源はなにか? 中西 諒

2017/01/14:研究展望 後期ジュラ紀−白亜紀初期の石英質付加体砂岩と水平沈み込み 君波和雄

メールマガジン「HRCG Newsletter」

北海道総合地質学研究センターでは不定期に発行するメールマガジン「HRCG Newsletter」で公開講座のご案内などを配信しております. ご希望の方は office@hrcg.jp 宛にメールでお申し込みください. そのアドレス宛にメールマガジンをお送りいたします. もちろん, このメールマガジン配信はいつでもキャンセル (退会) が可能となっています.

はじめに

総合地質学・地球惑星科学に関するHRCG会員からのさまざまな情報や発言を掲載します.掲載を希望される方は e-mail 添付にて 当研究センターオフィス (office@hrcg.jp) までお送りください.なお,掲載された内容は投稿者個人の見解であり,それぞれの投稿者の責任に属するものです.

北海道太平洋沿岸に現れた地震直前の明瞭なサイスミック・ギャップ

高波鐵夫 (北海道総合地質学研究センター) 2025/06/20 掲載

5月下旬以降,北海道では震度4の地震が相次いで発生しています.十勝地方・北海道東方沖・釧路沖など震源地はさまざまですが,釧路沖ではその後も地震活動が続いています.政府の地震調査委員会が公表した最新の長期評価によれば,北海道周辺の千島海溝付近でおきる可能性がある地震については高い確率であるとされています.

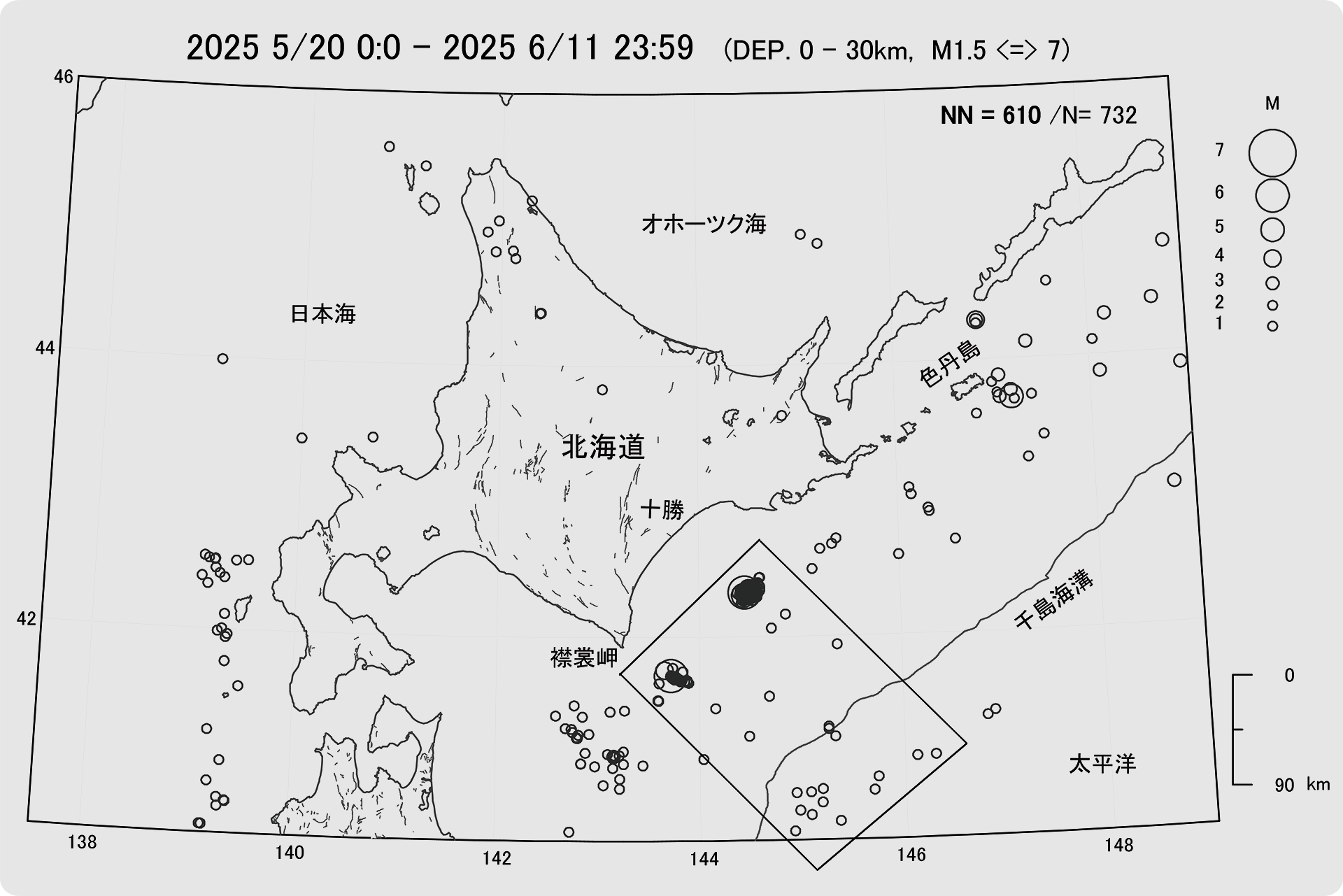

第1図 最近の北海道及びその周辺の浅い地震の震央分布.長方形は第3図で扱った地震を取り囲んでいます.

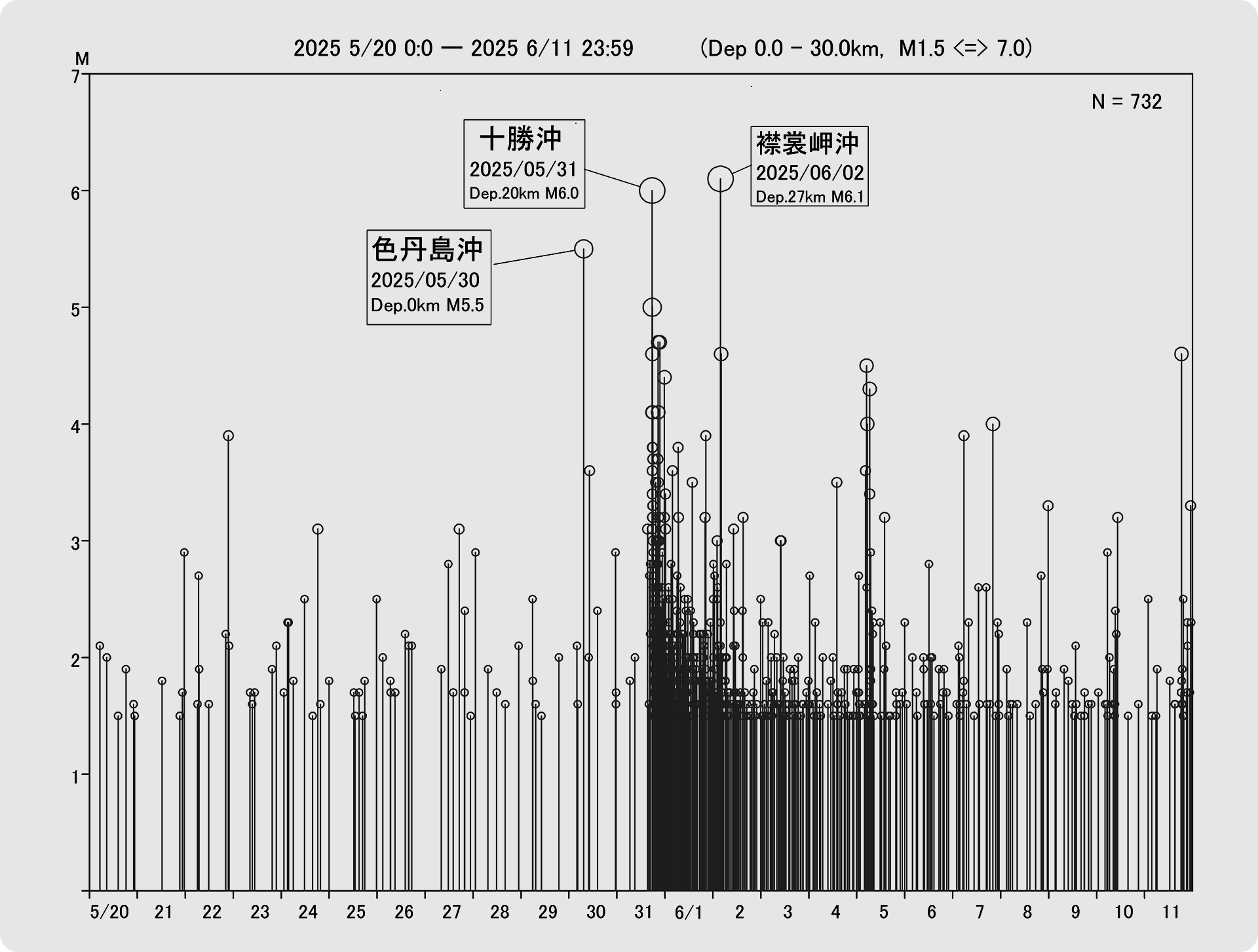

ここでは,ごく最近の北海道周辺の地震活動の時空間変化から気づいた点を指摘します.第1図は,浅い地震(マグニチュード M1.5 以上,深さ 30 km 以浅)の震央分布です.図中の長方形は,今回注目した海域です.この海域で最近震度の大きな地震が頻発しました.第2図は,第1図のすべての地震のマグニチュードを縦棒の長さに対応させて時間順に並べた M-T グラフです.色丹島沖・十勝沖・襟裳岬沖の順に海溝に沿って東から西に向かって大きな地震が続発したのが分かります.

第2図 第1図の全域で発生した浅い地震(M1.5 以上,深さ 30 km 以浅)の M-T グラフ.

第2図 第1図の全域で発生した浅い地震(M1.5 以上,深さ 30 km 以浅)の M-T グラフ.

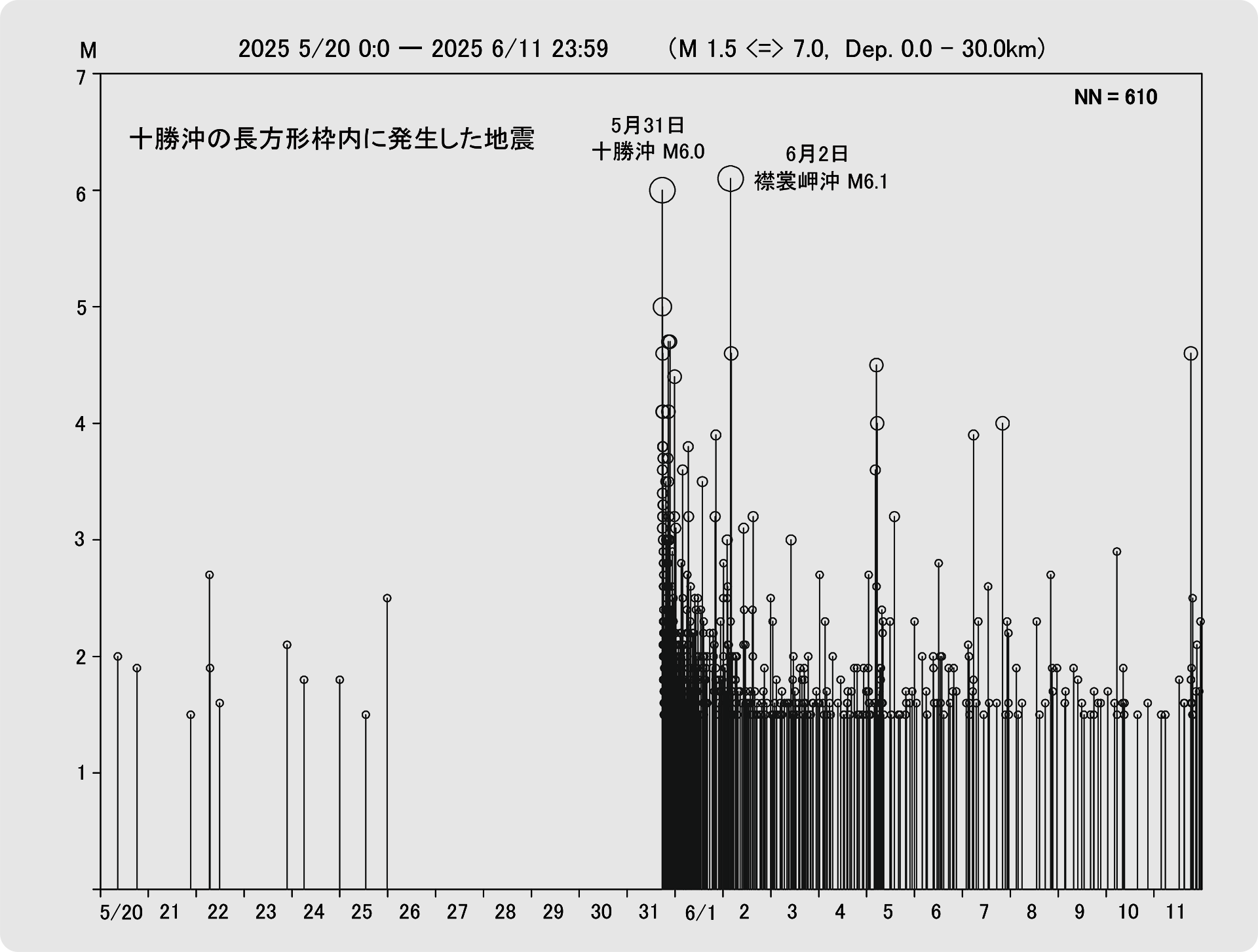

第3図 第1図の長方形の枠内で発生した浅い地震(M1.5 以上,深さ 30 km 以浅)の M-T グラフ.

第3図 第1図の長方形の枠内で発生した浅い地震(M1.5 以上,深さ 30 km 以浅)の M-T グラフ.

第3図は,第1図で示した地震のうち,長方形の枠内に発生した地震のみを第2図に対応して作図した M-T グラフです.期間・マグニチュード・深さなどの条件は第2図と同じですが,取り扱った領域が長方形内のみです.以上から,M6 クラスの2つの地震直前で,約1週間の地震活動の静穏が明瞭に現れていたと言えます.その静穏化をサイスミック・ギャップと呼んでいますが,この静穏化は,襟裳海山周辺の海溝外側にも及んでいたのが分かりました.

謝辞 用いた地震データは気象庁地震カタログに拠り,作図は中村・石川(2005)の Seis-PC の出力図を若干変更して描画しました.

エッセンシャルワークとしての地質調査

君波和雄 (北海道総合地質学研究センター) 2024/10/12 掲載

大地に根ざした地質学,とくに地質調査をベースにした研究がその重要性にもかかわらず斜陽を迎えている,もしくは軽視されていると感じるのは筆者だけだろうか.長い時間をかけ,額に汗して歩き回った成果として1枚の地質図を描く.間違いなく効率はよくない.しかし,効率とことの重要性は別問題である.今や研究者も論文の数で評価される時代である.コスパやタイパのよさがもてはやされる時代にあって,地質調査はその対極にある.大学院生であれば,研究者として生き残るために,短期間にそれなりの数の論文を書くことが要求される.正直に言えば,筆者も若い頃1本でも問題ない論文を2つに分けて,論文数を稼いだことがあった.これが本当に学問(地質学)の将来にとって有益なことなのだろうか.

最近,山口市から久留米市に転居したが,その時に書籍を整理しながらある追悼文集中の一文に目が留まった.それはある若手研究者が書いた文章であり,内容を要約すれば,地質調査のような古色蒼然とした,時代の遺物のような研究に従事しているのは愚かしいことである,といった主張であった.この不遜な見解には強烈な違和感を抱いた.残念ながらこれが書かれていた書籍が見つからない.引っ越しのゴタゴタで処分してしまったのかもしれない.

そもそも学問は,先人の研究があってそれに依って立って新たな成果が付け加えられながら進歩していく.決して無から有が生まれている訳ではない.地質学の最先端の研究においても何らかの試料や重要なでき事を記録している露頭を必要としている.当然のことながら試料の種類・産出場所や意味のある露頭は,目的に沿って限定される.それを自分自身で一から探し出すためには長い時間をかけた地道な調査が必要になる.しかし,先人の調査資料があれば,時間を大幅に短縮して目的を達成することができる.地質調査は,まさにエッセンシャルワークである.そこから生みだされる地質図は,地質学の持続的な発展にとって欠かすことができない研究基盤であり,地質学にとってのインフラとも言える.注意深く描かれた地質図は,汲めどもつきぬ知の源泉であり,地質学の発展に呼応しながら新たな解釈と価値を生み出し,次の世代に引き継がれていくだろう.

地質調査の研究手法は,帰納的である.多くの場合,個々の点として得られた観察結果をより広く敷衍して結論へと結びつける.この手法で得られる結論は時間的・空間的に限定的であり,多くの場合ローカルである.しかし,演繹的な思考を運用することにより,その知識をより広い世界の中で位置づけることが可能になり,より多くの現象を包括的に説明しうるグローバルな知識に昇華させることもできる.地質調査から得られる結論は,知識を拡張するために重要であり,地質学のインフラとして今もなおその重要性を失ってはいない.

大学在職中には,「改革」が声高に叫ばれ,組織の改変や評価基準に関する会議が頻繁に開かれていた.その結果,学科や講座の合従連衡が繰り返され,無意味で実体のない組織が泡沫のように生まれては消えていった.走り回っていると,有益で意味のあることをなしていると勘違いしがちである.しかし,結局は一周回って同じところに立っているのに気づくことになる.「改革」に積極的な人たちは,「選択と集中」や「PDCA」(計画・実行・評価・改善)をさかんに主張していた.しかし,誰が「選択」を行うのだろう.それができる見識と先見の明をもった人がどれだけいるのだろう.その陰では個々の貴重なアイデアがないがしろにされ,発展の芽を摘み取られていく.結局は,時流に逆らわず,今現在注目を集めている研究に乗っかって見てくれのいい成果を追い求めることになるだけだろう.こういった中にあって,コスパ・タイパの悪い地質調査のような研究スタイルは置き去りにされることになる.

噴火湾構造線と噴火湾の形成

加藤孝幸 (北海道総合地質学研究センター) ・ユーラップジオパーク構想準備会 2024/07/01 掲載

本トピックは,2024年5月19日のHRCG総会において話題提供したものであり,直径約50kmの噴火湾(内浦湾)の成因について,主としてユーラップジオパーク構想準備会の活動にもとづくデータから得られた「噴火湾拡大説」について紹介した.以下に要旨をまとめた.

① 渡島半島のリニアメントの解析や断層の観察によると,南北系圧縮場の時期と東西系圧縮場の時期がある.白亜紀の花崗閃緑岩や中新世の訓縫層・八雲層には,時に南北系圧縮場で生成したと考えられる構造が残存し,かつ東西系圧縮場で生成したと考えられる構造が重複する.渡島半島の第四紀は東西系圧縮場にあると考えられるので,南北系圧縮場の時期は八雲層堆積後,すなわち主として鮮新世であろう.東西系圧縮場は太平洋プレートの運動で説明可能であるが,南北系圧縮場はその運動では説明できない.高橋(2005,2006)などは東北日本が約300万年前まではフィリピン海プレートの影響下にあり,南北系圧縮場にあったことを主張しているが,東北日本の延長である渡島半島も同様のテクトニック場にあった可能性が考えられる.

② 渡島半島には南北系(NNE-SSW ないし N-S)右横ずれ断層が発達する.NNE-SSW 断層の一部には南北系圧縮場に伴う左横ずれ断層が認められる.このことはこの方向の右横ずれ断層がかつては左横ずれ断層であって.これが現在右横ずれに転化した可能性が考えられる.

③ 国縫層や八雲層に貫入するドレライトなどは南北系の貫入面が卓越する.これらは南北系の圧縮場の時期に貫入した可能性が考えられる.

④ 渡島半島には南北系褶曲軸が発達する. このことは上記断層群,とくにNNE-SSW 方向の右横ずれ断層群が発達することに対応している.

⑤ 噴火湾西縁の陸上部には八雲断層として知られる活断層が知られている.この活断層に挟まれて瀬棚層を乗せた花崗閃緑岩が上昇している.八雲断層は活断層としては東傾斜で東側が西方へ衝上すると考えられているが,横ずれ成分についてはよくわかっていない.八雲断層の続きは瀬棚層を切る断層として,杉型雁行配列して南へ続くので,全体として南北系右横ずれを起こす応力が働いていると考えられる.

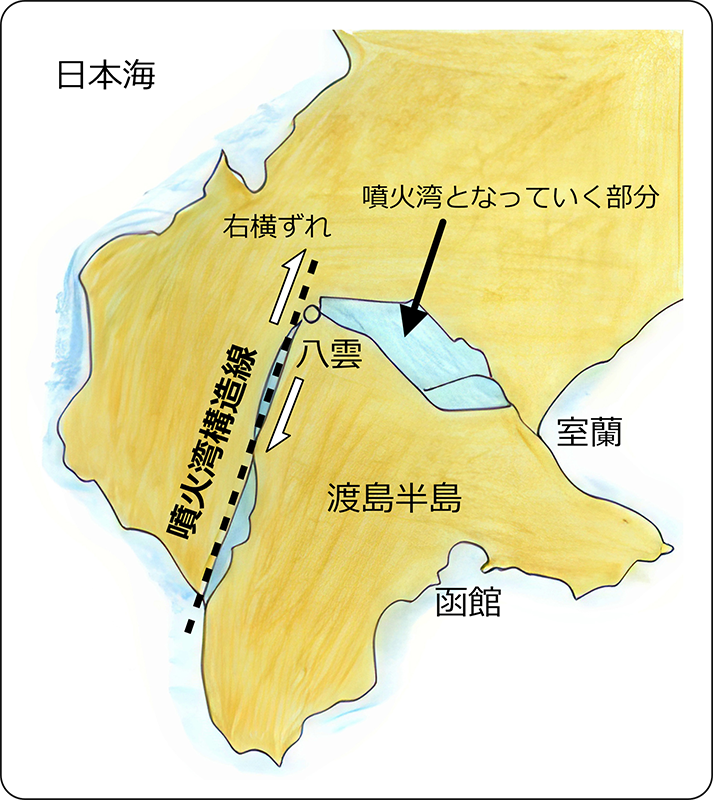

約300万年前の渡島半島周辺の古地理復元図(瀬棚層堆積前の陸地)

⑥ 八雲町市街地南方(熱田地区)で,八雲層を幅 50 m にわたって破砕する南北系高角東傾斜(約70°E)の横ずれ成分の卓越する大きな断層が発見された.

⑦ これらを総合すると,フィリピン海プレートの北進が終了する約300万年前の時期までは噴火湾と渡島半島は存在せず(右図),その後太平洋プレートの影響下に入った後,噴火湾の拡大が始まったと考えられる.この拡大に関連すると考えられる八雲町市街地付近を通って,噴火湾西縁を画する南北に伸びる構造線(噴火湾構造線)が存在する.

引用文献

高橋雅紀(2005)なぜフィリピン海プレートのオイラー極は 3 Ma に移動したのか? 日本地震学会2005年度秋季大会講演予稿集,A029.

高橋雅紀(2006)フィリピン海プレートが支配する日本列島のテクトニクス.地学雑誌,115,116-123.

巨大津波地震の早期警報は大丈夫?

高波鐵夫 (北海道総合地質学研究センター) 2023/12/26 掲載

※ 会員通信第12号より一部修正し転載

北海道の大きな地震の活動度は,太平洋と日本海側の海域で高く,内陸ではきわめて低い.太平洋側には昔から大きな地震が起こり,沿岸各地では津波による災害に見舞われています.

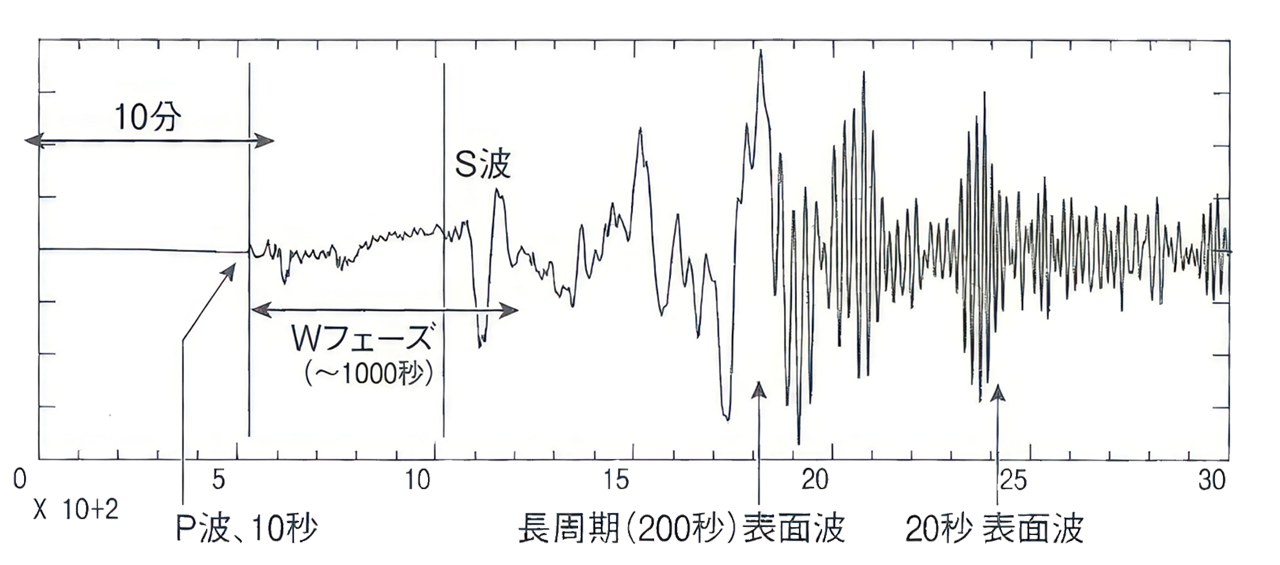

ところで,千島海溝沿いの巨大地震は,多くは海側のブロック(下盤)が陸側のブロック(上盤)の下に比較的低角(16° 〜 27°)で潜り込む低角逆断層型です.地震のとき,断層の下盤が上盤に対してどのような向きにどれだけ動いたのかを,地震波から解析(地震メカニズム解析という)すると,太平洋プレートの千島海溝沿いの上盤側に対しての相対的な運動が容易にわかります.たとえば,2011年東北地方太平洋沖地震 (M9) では,Wphase を用いた震源メカニズム解析(図1)から,巨大津波が沿岸に到達する前に,断層運動が計算されました(金森,2013).

図 1.Wフェーズ(Wphase): P波とS波の間にある、周期 200秒 〜 1000秒くらいの地球内部を伝わる実体波(金森、2013).

この種の断層運動が千島海溝に沿って,お互いに重ならずに起きていたことから,大雑把な繰り返し期間を約 100年,すべりの大きさを 3 m と推定し,地震から太平洋プレートの相対移動速度は “3 cm/年” と見積もられます.地震から推定される速度は,太平洋プレートの運動から推定される相対速度(約 9 cm/年)より 1/3 程度と小さく,この違いの原因は,太平洋プレートが陸側の大陸の下へ地震時以外にも静々と沈み込んでいるためと考えられました.その期間に,プレート境界面での,まさつ熱の発生から生じる低弾性物質の形成とか,力学的作用による流動的粘土層の生成などが考えられ,単にカップリングの違いとして片付けられています.

最近の地震調査研究推進本部・地震調査委員会(2017)では,多様な地震を考慮し,規模・平均発生間隔等を細かく見直しました.しかし,少ないサンプルから推定された時系列プロセスに基づく『何年以内に 何 % の発生確率』が,どれほど身近な数値として受け入れられてきたでしょうか? 仮にその時系列プロセスが理論的に正しくてもです.巨大津波地震の発生予測は難しいと思われます.さらに,もし M9クラスの地震が発生した場合には,震源に近いところほど,高性能の観測システムはほとんど不能に陥るかもしれません.

一方,上述の Wphase は,他の地震波に比べてノイズが少ない上に振幅が小さく,振り切れる心配がなさそうです.さらに一番早く世界中の観測網に到達します.今は,誰でも世界中から Wphase を入手し,迅速に震源メカニズムの計算が可能になっています.金森(2013)は,2011年 3月11日の東北沖地震後に,その Wphase を使って疑似計算を試みたところ,もし Wphase をリアルタイムで使えたなら,東北沖地震発生後 7分で M 9.1 と計算できたと報告しています.したがって,30分後に襲来した大きな津波警報として十分役立ったと期待できます.

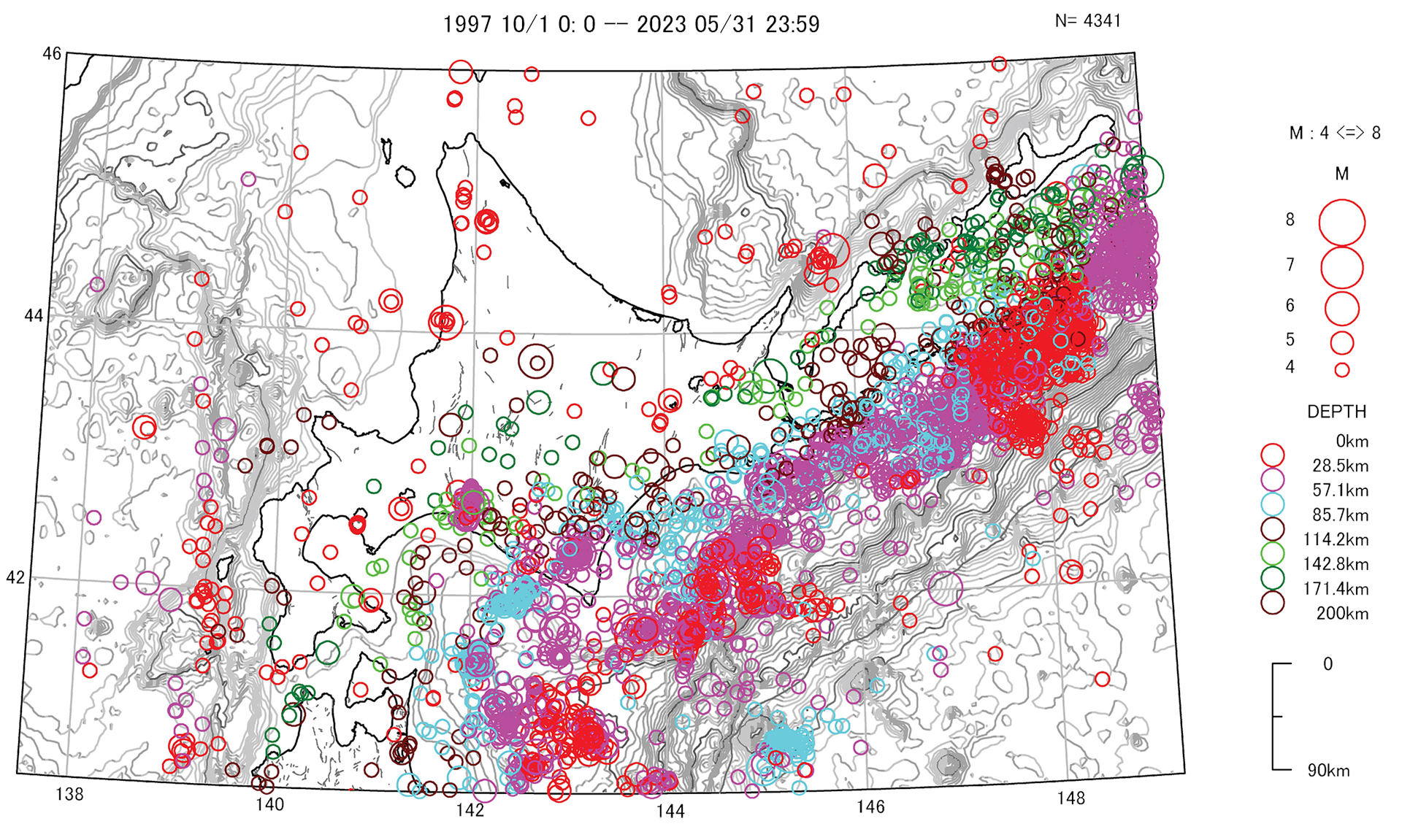

図2.最近,北海道とその周辺で発生した M4 以上の地震分布.

ところで,最近の北海道とその周辺の地震分布を図2に示しました.さらに詳細については, 総合地質7巻 を参照ください.

参考文献

金森博雄,2013.巨大地震の科学と防災,朝日新聞出版,232 pp.

地震調査研究推進本部・地震調査委員会,2017.千島海溝沿いの地震活動の長期評価(第三版).

論文紹介 北海道直下の詳細な地震減衰構造:島弧 – 島弧衝突過程, 島弧火成活動と地震テクトニクス

Kita et al. [2014] Detailed seismic attenuation structure beneath Hokkaido, northeastern Japan: Arc‐arc collision process, arc magmatism, and seismotectonics. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2014. 10.1002/2014JB011099

高波鐵夫 (北海道総合地質学研究センター) 2019/09/11 掲載

本論文は, 20 世紀末頃に全国に展開された高密度地震ネットワークで観測された地震波形を用いて, 北海道直下の詳細な地震波減衰構造 (周波数に依存しないQ-1) をイメージしたものである. 地震波減衰Q-1は, 地球内部の物性を知る貴重な観測パラメータあるが, そのQ-1の計算のためには多くの観測点から入手した地震波形の周波数解析が不可欠である. 一般にQ-1推定を行うには, 各地点で起こった地震のP波, S波を記録した地震観測点毎に周波数解析を介して求めるものである. 本研究では, 従来の個々の地震-観測波形の周波数解析法とは異なり, 上記の定常稠密地震観測ネットで記録された膨大な数の地震波形データに周波数解析を施してQ-1を推定した. とくに震源メカニズム, 震源から観測点までの距離依存性が無視できる後続波 (コーダ波) の利用, バックグランド・ノイズとコーダ波振幅との振幅スペクトル比2以上の明瞭な地震の選択, そして先行研究で求めた高精度の3次元地震波速度分布を採用など可能な限りの効果的なQ-1推定法を試みている. もちろんそのための膨大な計算には昨今の高性能な計算機の出現も大きく依拠していると云えよう.

上述の解析から求まった地震波減衰Q-1の空間的分布から, 太平洋スラブ上の深さ10〜80 kmの地殻とマントルウェッジ内ではhigh Qpゾーンが, 一方北海道東部および南部の背弧側のマントル・ウェッジ内ではlow Qpゾーンが明瞭にイメージされた. それらを可視化した図からはマントル・ウエッジの深部から伸びたlow Qpゾーンが, 火山フロント直下のモホまで続いているのが理解できた. その地理的分布のパターンは すでに著者・他 (2012) が示した地震波低速度構造の分布と調和的であった. それはマントルウェッジ深部からの上昇流体の存在を暗示させた. しかし, 大雪山系から石狩低地帯に続く非火山域 (火山帯・ギャップと呼ぶ) ではそのパターンは確認されず, かつその海溝側延長にある日高衝突帯では地震波減衰構造の大きな不均質性も従来通り明らかになった. また千島弧ー東北弧との衝突帯にある日高主衝上断層西側の深さ0-60 kmにあるlow Qpゾーンは先行研究で指摘された地震波低速帯とほぼ同じ場所に位置するなど地震波減衰Q-1と地震波速度構造との合理的物性が暗示された. さらにそのlow Qpゾーンの端で, 1970年日高山脈地震 (M6.7) と1982年浦河沖地震 (M7.1) の比較的大きな地震が発生していた. それらの事実は, 静的な速度・減衰構造境界に蓄積された歪みが地震という断層運動で解消しているのを暗示する, 速度・減衰構造と地震との関連性を明示できた点は特筆すべきである.

今までにも同様な研究が, 個々の小規模地震観測データに基づいて行われ, ほぼ同様な結果が指摘されてきた. 本研究は, さらに定常的な広域稠密地震観測ネットで観測した膨大な地震波形データからの減衰Q-1構造のイメージングであることから, より詳細, かつ正確な北海道下の島弧-島弧衝突過程, マグマ活動, 地震テクトニクスの空間的理解が進展すると期待される.

引用文献:Kita et al., 2012, Journal of Geophysical Research Solid Earth, 1978-2012.

[この論文は 2019/07/08 開催の第1回論文輪読会で取り上げられたものです. HRCG Office]

北海道西部の太平洋沿いに残された津波堆積物の波源はなにか?

中西 諒 (北海道総合地質学研究センター 院生・学生会員, 東京大学大気海洋研究所) 2019/05/18 掲載

北海道においても超巨大地震は本当に起こるのか

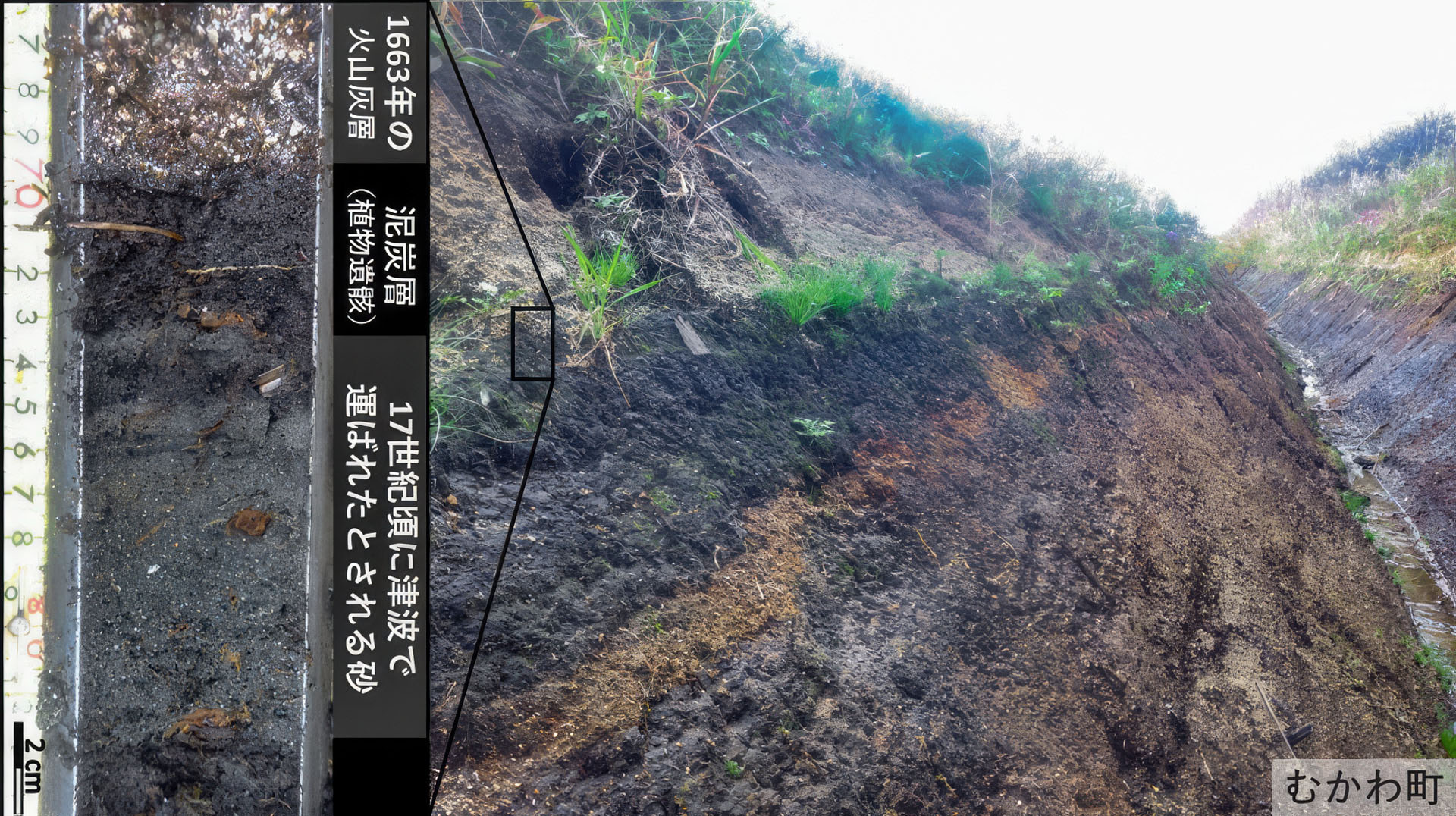

私の所属していた北海道教育大学では2006年から北海道の太平洋沿岸において津波によって運ばれ地層中に残された「津波堆積物」の研究が継続的に行われていました. この津波堆積物は17世紀頃に堆積したとされており, その堆積物を運んだ津波の波源は未だに明らかにされていません. 2011年の東日本大震災をきっかけに広く知られるようになった震源域が連動した「超巨大地震」によるものであった可能性が考えられています. 私は北海道においても東日本大震災のような巨大な津波が本当に起きうるのか, という危機感と好奇心からこのテーマに挑むことにしました.

胆振・日高地域で見つかった津波堆積物の由来

17世紀頃の地層で見つかった津波堆積物の由来として3つの候補が知られています. 1640年の駒ケ岳噴火による山体崩壊によって生じた津波, 東北地方で大きな被害をもたらした1611年の慶長津波, 千島海溝の巨大地震による津波の3つです.

もし胆振・日高地域の津波堆積物が先述した北海道東部で起きた17世紀津波によってもたらされたものであれば, M9.1 以上の規模の地震と3.11級の超巨大津波が千島海溝でも起こっていたことになります. 私はこの17世紀のみに残された津波堆積物がどのような波源でどの程度の規模の津波によって運ばれたものなのかを究明したいと考えています.

掘削調査と放射性炭素年代測定で津波の原因に迫る

北海道における古文書等による17世紀以前の記録はほとんど残されていないため, 研究では自然の書物である「地層」を調べることによって津波の発生年代や津波が届いた範囲などを調べます.

私はこのような調査をすべて人力で行なっています. 具体的には, 簡易的なボーリングをたくさん打ち込むことで噴火した時代のわかっている火山灰や砂の薄層を探し出します. これらの地層は基本的に植物が生育し, 枯死した炭素を含む有機物が少しずつ積もった地層です. この地層に残された炭素のわずかな質量の差を東京大学大気海洋研究所の所有する SingleStageAMS装置 (加速器質量分析計) を用いて測ることで精度よくその年代を知ることができます. そのため津波によって運ばれた砂層の上下の炭素を分析することで津波の発生年代が明らかになります. また, ボーリング調査によって内陸における津波堆積物の分布についても知ることができます. この分布から古津波の大きさを推定することもできるのです.

昨年の調査では日高海岸の比較的千島海溝に近い浦河町で17世紀以前の古い地層に数百年おきに堆積する砂層を発見しました. これらのイベント層はその発生間隔から海溝型の巨大地震によってもたらされた可能性が高いと考えています. もし, この複数の砂層が海溝から離れた地点で見られなくなっていった場合, 同じく海溝から離れた地域である胆振に唯一見みられる17世紀津波堆積物の波源は数百年間隔の海溝型の巨大地震による津波とは異なっていると考えられます. 17世紀津波堆積物と海溝型の巨大地震による津波堆積物の分布範囲などを比較することによって, 17世紀の津波の正体が巨大地震によるものなのか, 火山噴火による山体崩壊によるものなのかを突き止めたいと考えています.

研究展望

後期ジュラ紀−白亜紀初期の石英質付加体砂岩と水平沈み込み

君波和雄 (北海道総合地質学研究センター, 山口大学) 2017/01/14 掲載

大学院の頃から砂岩の組成を研究テーマの一つにしてきた. 多くの個人研究と共に科研費の総合研究もあって, 日本の古生代末から新生代の砂岩組成と後背地の地質特性が明らかにされてきた. 日本に分布する堆積岩の多くは付加体を構成しているので, その後背地は基本的に火成弧であり, 砂岩の主要構成物は火山岩起源である. しかし, ときに火山岩の岩片をほとんど含まない砂岩が出現する. これが比較的短期間もしくはローカルであれば, 限定された後背地からの供給もしくは後背地堆積場の特別な堆積過程などで説明できるかもしれない.

九州や山口県の秩父帯と美濃-丹波帯の後期ジュラ紀–白亜紀初期 (約 4000万年のインターバル) の砂岩は, 火山岩岩片をほとんど含まず, 石英質 (SiO2に富み, Fe2O3 や MgOに乏しい) である (君波ほか, 2009). こういった特徴を持つ砂岩がこの時期に産出することを知らなかったわけではなく, いくつもの先行研究がある. 少なくとも北海道から九州まで同じような特徴の付加体砂岩が産出する. これほど広く, 長期間にわたり石英質の砂岩が出現することは, 極めて奇異である. これに対する解釈として, 北中国地塊と南中国地塊の衝突域から砕屑物がもたらされたとの主張が複数の研究者により行われている. この見解の背後には, 権威主義, 寄らば大樹の陰といった臭いがするが, それはさて置き, この解釈ではいくつかの疑問が残る. 北中国地塊と南中国地塊との衝突は, 一般に230-210 Ma (トリアス紀後期) と推定されており, 石英質砂岩の産出イベントとは年代的に合致しない. また, 石英質砂岩の産出期にも付加 (沈み込み) は進行しており, 火山弧起源の砕屑物がどこにいったのかという問いに答えていない.

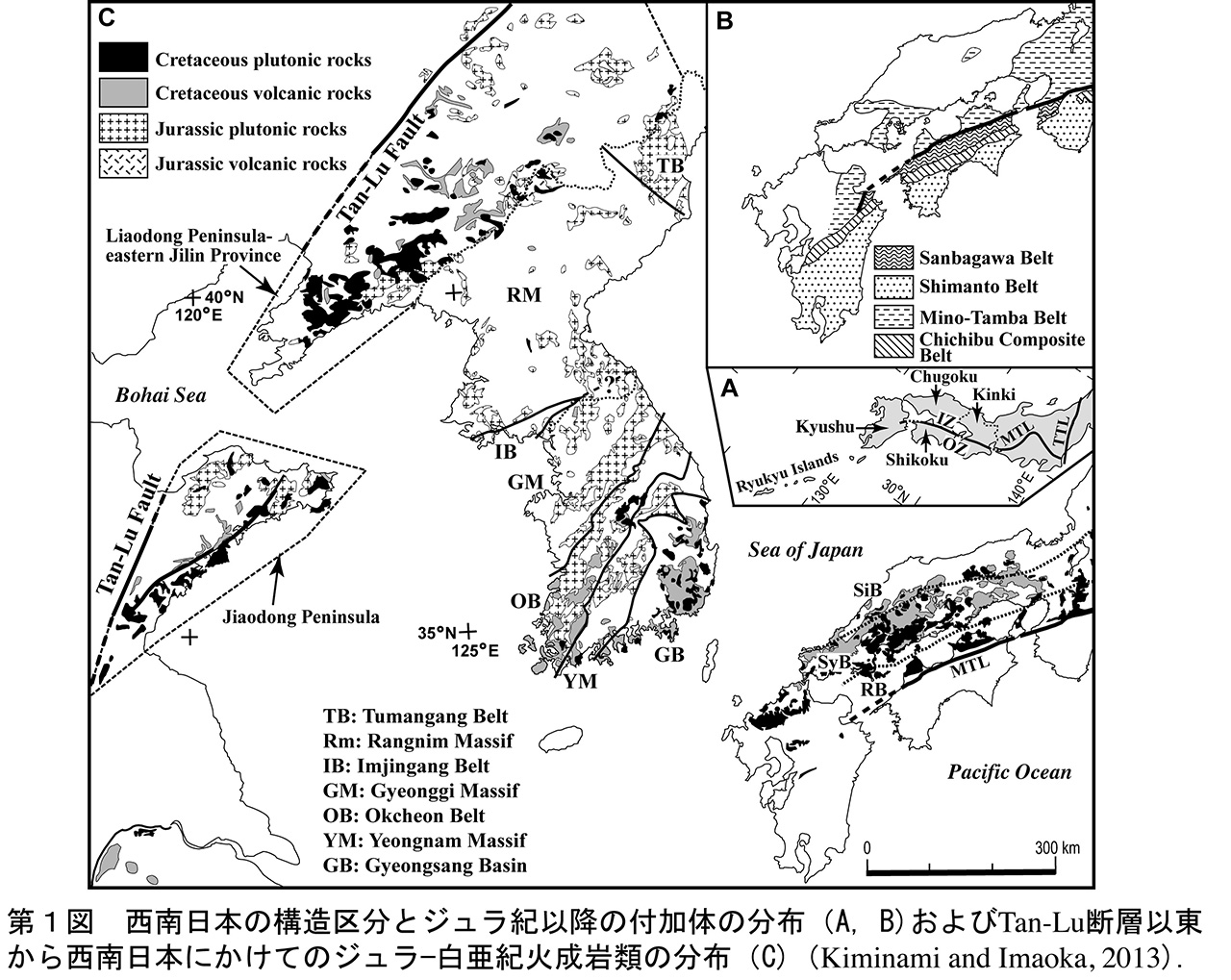

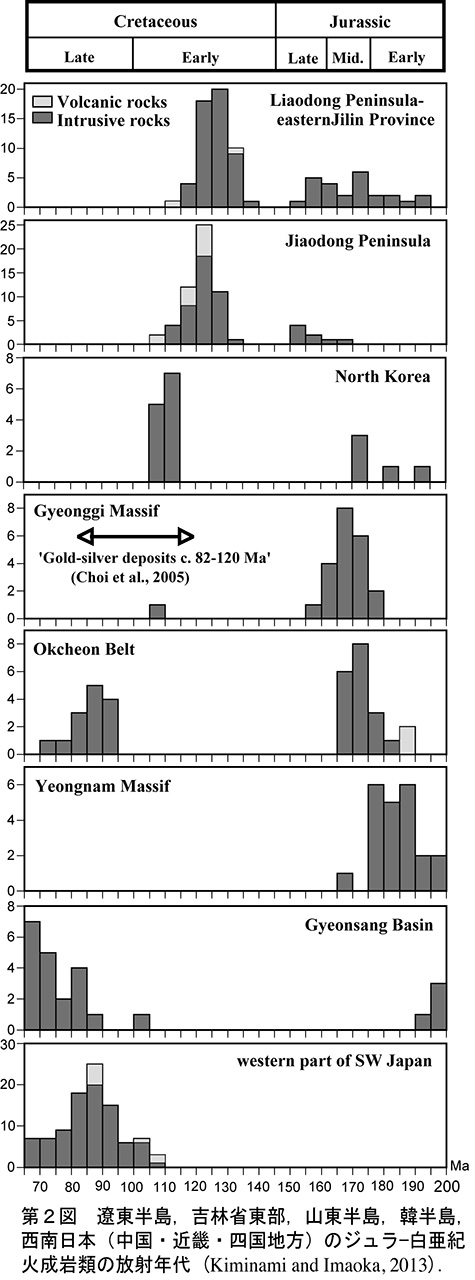

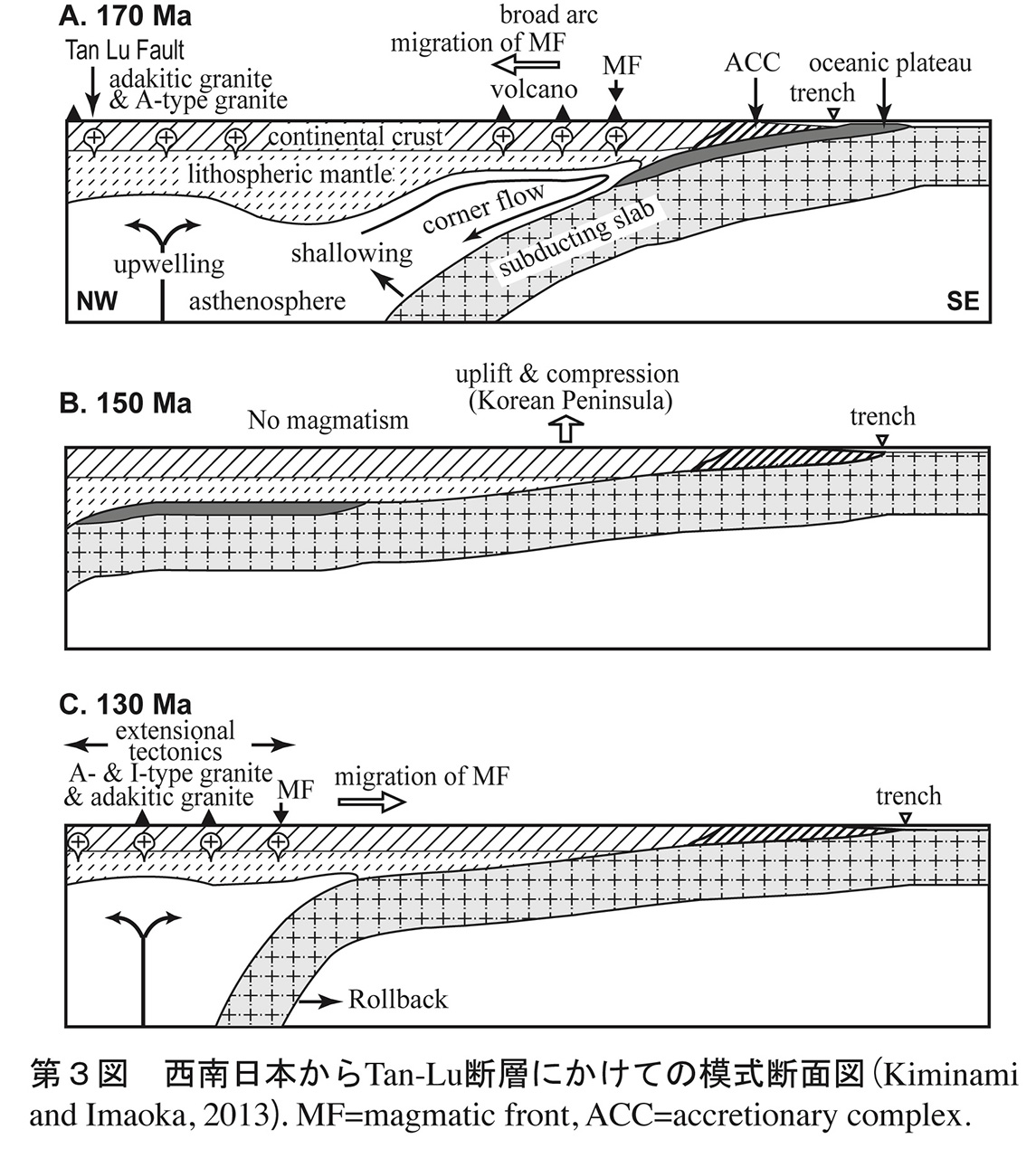

この不可解な現象に直面している頃に一つの論文に出会った. Sagong et al. (2005, Tectonics) である. ここでは韓国の中生代火成岩の時空分布を検討しており, c. 160-110 Ma (後期ジュラ紀-白亜紀初期) における火成活動の静穏期の存在を指摘するとともに, その原因として低角の沈み込みやマイクロコンチネントの衝突の可能性を提示していた. 韓国でこの時期に火成活動の静穏期があるなら, 中国大陸ではどうなっているのだろう, といった疑問が湧いた. 幸いなことに中国では 2000年代に入る頃からジルコンの U-Pb 年代の測定が急速に普及しはじめた. 最近では火成岩論文の多くに U-Pb 年代の測定データがつけられている. そこで, Tan-Lu 断層付近から南東側 (東西は吉林省から広東省) のジュラ紀-白亜紀火成岩の U-Pb 年代のコンパイルを始めた. コンパイルした地域の北東部 (第 1 図) における年代データを第 2 図に示す. 細部は Kiminami and Imaoka (2013, Terra Nova) に譲るが, 次のような火成活動の変遷が浮かび上がってきた: 1) ジュラ紀と白亜紀の境界を挟んで, ジュラ紀の火成活動と白亜紀の火成活動とに分けられる, 2) ジュラ紀の火成活動終了時期は, 慶尚盆地北縁から内陸側に向かって若くなる, 3) 休止期を挟んで前期白亜紀に始まる火成活動の開始期は, 遼東半島-吉林省東部から西南日本に向かって大局的に若くなる, 4) ジュラ-白亜紀境界を挟む火成活動の休止期間は, 遼東半島-吉林省東部から慶尚盆地にかけて海溝方向に大きくなる傾向にある.

こういったタイプの火成活動場の時空分布は, 南米の非活動的海嶺の沈み込み場や北米のララミー期 (白亜紀末-古第三紀) のそれとよく類似する. これらの地域では, 沈み込むスラブが次第に低角化するのに伴って火成活動場が次第に内陸側に移動し, 水平沈み込みの完成によって広い地域 (水平スラブの上盤) での火成活動の停止が起こり, 次にスラブの高角化 (ロールバック) にともなって火成活動場が海溝側に移動してくる, とった解釈が一般に行われている. 西南日本から韓半島, 中国東部のジュラ紀-白亜紀に認められ火成活動場の時空変遷は, 沈み込むスラブのこういった形態的変化で説明可能である (第 3 図). 西南日本から北海道の後期ジュラ紀-白亜紀初期における石英質付加体砂岩の産出は, 韓半島での火成活動休止期に一致する. 韓国ではこの時期に活発な隆起運動が知られており, 深部 (12-28 km) で形成された前期-中期ジュラ紀花崗岩のアンルーフィングが進行している. 低角 (水平) 沈み込みによりスラブと上盤プレートとの密着力が大きくなり, 上盤プレートが圧縮場になることが知られている. 韓半島でのこの時期における広範な隆起・削剥は, こういった事情を反映しているのであろう.

低角沈み込みモデルの検証にとって, 低角化の原因究明は重要である. 水平沈み込みを引き起こすようなスラブの低角化は, いくつかの原因でおこると考えられている: 1) 浮力の大きな海台・海嶺などの沈み込み, 2) 上盤プレートの海溝側への前進, 3) 大陸根 (continental root; lithospheric keel) が海溝近くに存在することによって生じるスラブと上盤プレートの間の吸引力 (suction force). ジュラ紀の付加体に含まれる緑色岩の多くは, 白亜紀の四万十帯に含まれる緑色が海嶺起源であるのと異なり, 海山・海台起原である. かなり大きな海台が前期–中期ジュラ紀に沈み込んだとする見解も示されている (例えば, Koizumi and Ishiwatari, 2006, Island Arc). また, 北中国地塊の root (keel) がジュラ紀に存在したとする論文も多い (例えば, Xu et al., 2004, Contr. Mineral. Petrol.; Menzies et al., 2007, Lithos). こういったことから, ジュラ紀に形成された低角沈み込みは, 海台の沈み込みと吸引力に起因するのではないかと推定される.

Kiminami and Imaoka (2013) で提示したモデルは, 東アジアのジュラ紀-白亜紀火成活動の時空分布を説明する仮説であり, 具体的な事実に照らしてさらに検証されねばならない. 最近, Kim et al. (2016, Lithos) は, 韓半島に分布する花崗岩・火山岩の U-Pb 年代と地球化学を検討し, Kiminami and Imaoka (2013) とほとんど同じ結論を導いている. 今後の展開がどうなるのか注視しているところである.