今後開催される公開講座

・2025/09/06(土曜日)第18回公開講座『サッポロ川物語』

・2025/12/06(土曜日)第19回公開講座『フシコ川物語』

開催された公開講座

・2025/06/21(土曜日)第17回公開講座『地球温暖化と近未来の地球』

2024/12/07:第16回公開講座『北海道2億年の成り立ち(川村信人)』

2024/09/28:HRCG 第15回公開講座『地震予知を考えるー能登半島地震を経験してー(高波鐵夫)』

2024/06/22:HRCG 第14回公開講座『山はどうしてできるのか-地球の凹凸(地形)の謎-(宮下純夫)』

2023/12/02:HRCG 第13回公開講座『地球環境問題を考える-地質学と人類の未来-(宮下純夫)』

2023/09/30:HRCG 第12回公開講座『札幌を見下ろす山々(宮坂省吾)』

2023/07/01:HRCG 第11回公開講座『地質学的に見た手稲山と,その周辺の山々の形成史(松田義章)』

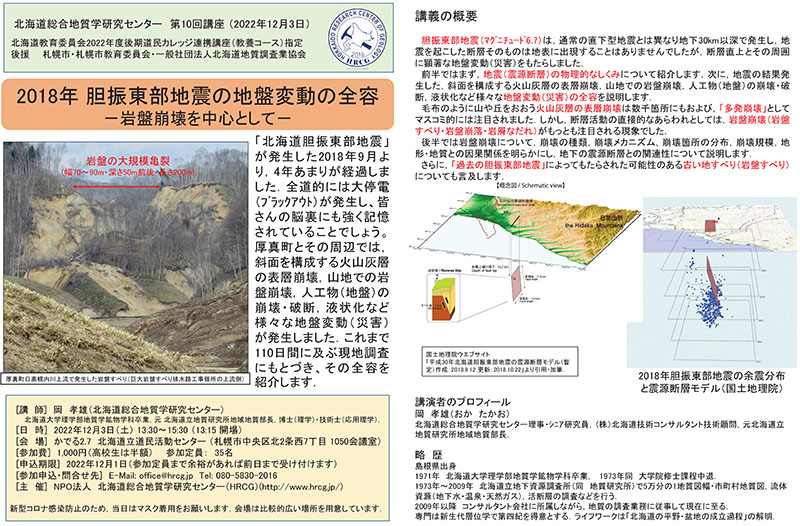

2022/12/03:HRCG 第10回公開講座『2018年胆振東部地震の地盤変動の全容(岡 孝雄)』

2022/10/15:HRCG 第9回公開講座『変動する地球:日本海東縁の地震帯-迫り来る地震への備え-(宮下純夫)』

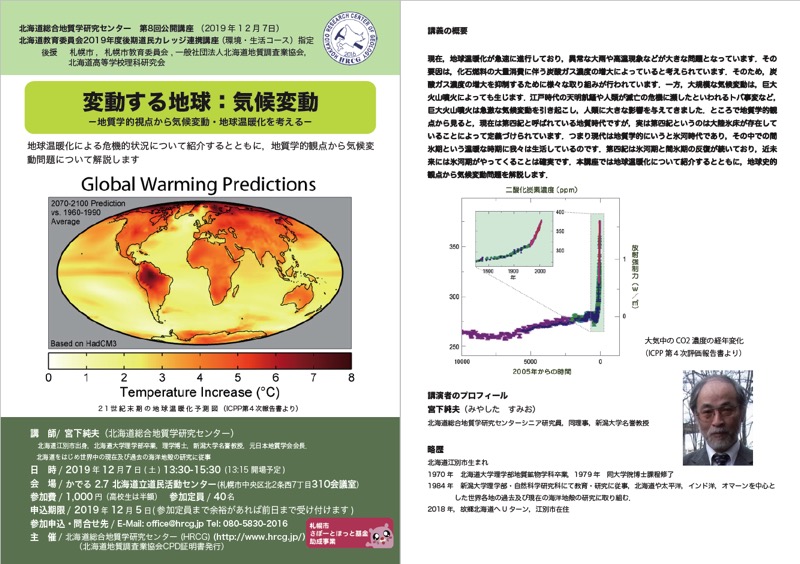

2019/12/07:HRCG 第8回公開講座『 変動する地球:気候変動-地質学的視点から気候変動・地球温暖化を考える-(宮下純夫)』

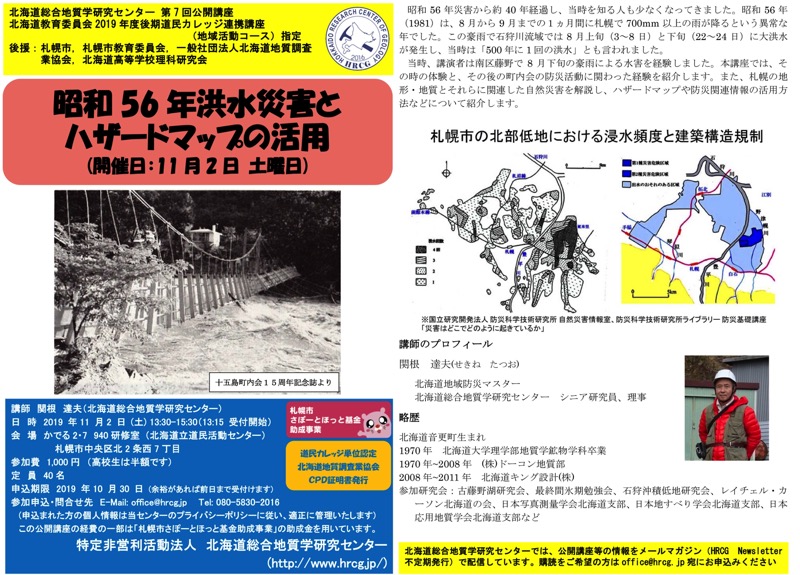

2019/11/02:HRCG 第7回公開講座『昭和56年洪水とハザードマップの活用(関根達夫)』

2019/10/12, 10/27:HRCG 第6回公開講座『豊平川の洪水を考える(宮坂省吾)』.

2019/07/06, 07/13:HRCG 第5回公開講座『小さな化石(珪藻)から石狩平野の生い立ちを知る(嵯峨山 積)』

2019/06/08:HRCG 第4回公開講座『4万年前, 札幌を埋め尽くした支笏火砕流 –札幌軟石は支笏火山の置き土産–(関根達夫・岡村 聡)』

2019/02/23:HRCG 第3回公開講座『海と陸の本当の違い – 砂漠の国オマーンで見る海底下 40 km の岩石の世界 –(宮下純夫)』.

2018/05–2018/09:HRCG 第 2 回公開講座『地形・地質から北海道の自然災害を考える(山岸宏光・宮坂省吾)』

2017/10/13–14:HRCG 第 1 回公開講座『札幌の失われた川を歩く(宮坂省吾)』

アナウンス・その他

2020年度の公開講座 (第9回 2020/07/18, 07/25, 第10回 2020/08/29, 第11回 2020/10/31, 第12回 2020/11/28) の中止を決定しました.

2018/09/09: 公開講座「地形・地質から北海道の自然災害を考える」その5:防災情報とはどんなもの? (9月15日開催) に参加を申し込まれた皆さまへ:予定通りの開催のお知らせ.

メールマガジン「HRCG Newsletter」

北海道総合地質学研究センターでは不定期に発行するメールマガジン「HRCG Newsletter」で公開講座のご案内などを配信しております. ご希望の方は office@hrcg.jp 宛にメールでお申し込みください. そのアドレス宛にメールマガジンをお送りいたします. もちろん, このメールマガジン配信はいつでもキャンセル (退会) が可能となっています.

公開講座の開催報告は こちらのページ をご覧ください.

2025年度の公開講座(第18回)詳細をご案内します.

タイトル: 失われた川を尋ねて サッポロ川物語

講師: 宮坂 省吾(北海道総合地質学研究センター理事,シニア研究員)

講座概要: アイヌの人たちがサッポロペッ(乾く大きい川)と呼んだ川は,現在の豊平川から伏籠川へ流れていました.サッポロ川は,支笏湖の北西にそびえる小漁山や漁岳を源流とし,札幌岳などの山あいを抜けて札幌扇状地を造ってから,湿原を通って石狩川に合流していました.川名の由来は,中流域の豊平川扇状地が乾きやすい土地だったことによっています.

講演では,アイヌ語地名の紹介,豊平川扇状地・札幌の川の変遷など,写真や絵図で紹介します.

日時: 2025 年 9月 6日(土)13:30~15:30(開場13:00)

「かでる2・7」 北海道立道民活動センター 730研修室 (札幌市中央区北2条西7丁目)

参加費: 1,000円(会員・高校生・大学生は 500 円)

参加定員: 50名

申込期限: 2025 年 9 月 4 日(先着順受付け)

参加申込・問合せ先: E-Mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

(参加定員まで余裕があれば開催前日まで受け付けます)

主催: NPO法人北海道総合地質学研究センター(HRCG)

後援: 札幌市教育委員会

広報・宣伝用のチラシは こちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

2025年度の公開講座(第17回)詳細をご案内します.

タイトル: 地球温暖化と近未来の地球

講師: 宮下 純夫(北海道総合地質学研究センター理事長,シニア研究員)

講座概要: 地球温暖化が急速に加速しつつあり,ついに世界の平均気温はパリ協定が目標としていた21世紀末の目標をついに超えるに至りました.その結果,異常に暑い夏や極端な気候,それらによってもたらされる異常現象が世界中から報告されています.今回の講座では,現在進行しつつある地球温暖化が,世界各地にどのような異常現象をもたらしているか,そして近未来の地球がどのような世界になるのか考察し,今,私たち人類に求められていることを考える場にしたいと思っています.

日時:2025 年 6月21日(土)13:30~15:30(開場13:00)

「かでる2・7」 北海道立道民活動センター 730研修室 (札幌市中央区北2条西7丁目)

参加費: 1,000円(会員・高校生・大学生は 500 円)

参加定員: 55名

申込期限: 2025 年 6 月 19 日(先着順受付け)

参加申込・問合せ先: E-Mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

(参加定員まで余裕があれば開催前日まで受け付けます)

主催: NPO法人北海道総合地質学研究センター(HRCG)

後援: 札幌市教育委員会

広報・宣伝用のチラシは こちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

2024年度の公開講座(第16回)詳細をご案内します.

タイトル: 北海道2億年の成り立ち

講師: 川村 信人(北海道総合地質学研究センター理事,研究員)

講座概要: 北海道の現在の地形を大まかに表現すると,中央部を南北に走る日高山脈と,その東西の火山群から成り立っていると言うことができます.それらは,約1千万年前から現在までという,地質学的には最近の時代に形作られたものです.しかし北海道には,石炭層やアンモナイト化石,さらには “海溝の化石” など,ずっと古い時代に作られたものもあり,それらの壮大な歴史は中生代ジュラ紀までさかのぼります.

本講演では,多くの写真・図を使用し,北海道2億年の成り立ちを視覚的に紹介していきます.

日時:12月7日(土)13:30~15:30(開場13時15分)

開催場所:「かでる2・7」 北海道立道民活動センター 730研修室 (札幌市中央区北2条西7丁目)

参加費: 1,000円(会員・高校生・学生は 500 円)

参加定員: 50名

申込期限: 2024 年 12 月 5 日(先着順受付け)

参加申込・問合せ先: E-Mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

(参加定員まで余裕があれば開催前日まで受け付けます)

※ 参加申し込みが定員に達しましたので,募集を締め切りました.

主催: NPO法人北海道総合地質学研究センター(HRCG)

後援: 札幌市・札幌市教育委員会

広報・宣伝用のチラシは こちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

2024年度の公開講座(第15回)詳細をご案内します.

タイトル: 地震予知を考える ー能登半島地震を経験してー

講師: 高波 鐵夫(北海道総合地質学研究センター理事, シニア研究員)

長野市出身.北海道大学理学部・浦河地震観測所に3年間勤務し,その後定年まで北大キャンパスにて地震の研究に携わる.退職後,ワシントン・カーネギー研究所,東京大学地震研究所,統計数理研究所などで地震の研究を続ける.

講座概要: 地震予知の悲観論が蔓延しています.これまでの地震観測結果で,予知できそうな場合がなかったのか,地震後に検討しても短期予知のシナリオが描けなかったのだろうか.さらに,もし地震の短期予知の可能性があった場合,地震警告に役立ててきただろうか.本講座では,このような問題を正面からとりあげて解説します.

日時:2024年 9 月 28日(土)13:30~15:30(13:15 開場予定)

会場:かでる 2.7 北海道立道民活動センター 730会議室

(札幌市中央区北2条西7丁目)

参加費: 1,000円(会員・高校生・学生は半額)

参加定員: 50名

申込期間: 2024 年 8 月 31 日 ~ 9 月26 日

(参加定員まで余裕があれば開催前日まで受け付けます)

参加申込・問合せ先: E-Mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

主催: NPO法人北海道総合地質学研究センター(HRCG)

後援: 札幌市・札幌市教育委員会

※ 本公開講座は北海道教育委員会2024年度前期道民カレッジ講座(教養コース)に認定されています.

広報・宣伝用のチラシは こちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

2024年度の公開講座(第14回)詳細をご案内します.

タイトル: 山はどうしてできるのか -地球の凹凸(地形)の謎-

講師: 宮下純夫(北海道総合地質学研究センター理事長)

北海道江別市出身,北海道大学理学部卒業,理学博士,新潟大学名誉教授,元日本地質学会会長.北海道をはじめ世界中の現在及び過去の海洋地殻の研究に従事.

講座概要: 山々は偶然にあるのではなく,地質学的な背景を持っている.本講座では,地球の凹凸の特徴や,その地質学的背景,北海道の山々の成因などについて解説する.

日時: 2024年 6月 22日(土) 13:30-15:30(13:15 開場予定)

会場: かでる 2.7 北海道立道民活動センター(札幌市中央区北2条西7丁目 920会議室)

参加費: 1,000円(会員・高校生・学生は半額)

参加定員: 40名

申込期限: 2024 年 6 月20 日

※ 参加申し込みが定員に達しましたので,募集を締め切りました.

参加申込・問合せ先: E-Mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

主催: NPO法人北海道総合地質学研究センター(HRCG)

後援: 札幌市・札幌市教育委員会

※ 本公開講座は北海道教育委員会2024年度前期道民カレッジ連携講座(教養コース)に指定されています.

広報・宣伝用のチラシはこちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

※ 終了しました.開催記録は 開催報告のページ に,収支決算は 公告・公開文書のページ に公開しています.

2023年度の公開講座(第13回)詳細をご案内します.

タイトル: 地球環境問題を考える -地質学と人類の未来-

講師: 宮下純夫(北海道総合地質学研究センター理事長)

北海道江別市出身,北海道大学理学部卒業,理学博士,新潟大学名誉教授,元日本地質学会会長.北海道をはじめ世界中の現在及び過去の海洋地殻の研究に従事.

講座概要: 地球温暖化による,熱波や旱魃,洪水,台風・ハリケーンなどの気象災害や大規模山火事などのニュースに接することが日常となってきた.地球温暖化の現状と今後の予測,人類の活動による地質学的刻印による新たな地質時代,人新世の提唱などについて紹介する.

日時: 2023年 12月 2日(土) 13:30-15:30(13:15 開場)

会場: かでる 2.7 北海道立道民活動センター(札幌市中央区北2条西7丁目1030会議室)

参加費: 1,000円(会員・高校生は半額)

参加定員: 55名

申込期限: 2023 年11月30 日

(参加定員まで余裕があれば前日まで受け付けます)

参加申込・問合せ先: E-Mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

主催: NPO法人北海道総合地質学研究センター(HRCG)

後援: 札幌市・札幌市教育委員会

※ 本公開講座は北海道教育委員会2023年度後期道民カレッジ連携講座(教養コース)に指定されています.

広報・宣伝用のチラシはこちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

※ 終了しました.開催記録は 開催報告のページ に,収支決算は 公告・公開文書のページ に公開しています.

2023年度の公開講座(第12回)詳細をご案内します.

タイトル: 札幌を見下ろす山々

講師: 宮坂 省吾

講座概要: 札幌市の西部には1000m

前後の山々が連なり,市街地には藻岩山や円山・三角山が隣接,東部には小山が存在しています.「動かざること山の如し」と例えられますが,山にも一生があり,数百万年あるいはそれ以上の時間を経過したものもあります.長時間をかけた地殻変動によって隆起した地盤が海や川の侵食から免れて,山となったのです.本講座では,市街各地から見える山の姿を紹介し,地質学的な特徴や地形学から見た隆起の痕跡,アイヌ語山名などについてお話します.

日時: 2023年9月30日(土曜日)

13時30分~15時30分 (13時15分 開場)

会場: かでる2・7 北海道立道民活動センター 1050会議室

(札幌市中央区北2条西7丁目)

参加定員: 45名

参加費: 1,000円(高校生,会員は半額)

申込期限: 2023年9月28日

(先着順受付.人数に余裕があれば前日まで受付けます)

参加申込・問合せ先: E-mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

後援: 札幌市・札幌市教育委員会

※ 本公開講座は北海道教育委員会2023年度前期道民カレッジ連携講座(教養コース)に指定されています.

広報・宣伝用のチラシはこちら[PDF link] からダウンロードすることができます.

※ 定員に達したため,申込の受付けは終了しました.

※ 終了しました.開催記録は 開催報告のページ に,収支決算は 公告・公開文書のページ に公開しています.

2023年度の公開講座(第11回)詳細をご案内します.

タイトル: 地質学的に見た手稲山と,その周辺の山々の形成史

講師: 松田 義章

講座概要: 北の都「札幌」のランド・マーク的存在であり,また,札幌の屋根とも称されて市民に広く親しまれてもいる手稲山.そしてその西部に連なる山々は,いつ,どのようにして形成されたのでしょうか.本講座では,手稲山を始めとして,その西部から小樽方面に連なる山々の形成史の謎に迫ります.

日時: 2023年7月1日(土曜日), 13時30分~15時30分 (13時15分 開場予定)

会場: かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌市中央区北2条西7丁目)1050会議室

参加定員: 40名

参加費: 1,000円(高校生は半額)

申込期限: 2023年6月29日(参加人数に余裕があれば前日まで受付けます)

参加申込・問合せ先: E-mail: office@hrcg.jp Tel: 080-5830-2016

※ 定員に達したので申込の受付けは終了しました.

後援: 札幌市・札幌市教育委員会

※ 本公開講座は北海道教育委員会2023年度前期道民カレッジ連携講座(教養コース)に指定されています.

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

【終了しました.開催報告は 開催報告のページ に,収支決算は公告・公開文書のページに公開しています.】

2022年度の公開講座 (第 10 回・12月3日) 実施予定が決まりました.

タイトル: 2018年胆振東部地震の地盤変動の全容

講師: 岡 孝雄

講座概要: 平成30年北海道胆振東部地震の規模はマグニチュード6.7で,震源の深さは37 km,最大震度は7 であった.強震動により,厚真町を中心に広い範囲で大小1万箇所近い土砂崩れが発生し,崩壊総面積は明治以降で日本最大の推定約13.4平方キロメートルであった.土砂崩れは樽前・恵庭火山などの降下軽石層が関係する斜面の層面すべりと地山そのものが崩壊する岩盤すべり・崩落などからなる.講師は,胆振東部地域の地形・地質と土砂崩れを含む地盤変動について,地震発生前と発生後において長期的に現地調査を行ってきており,それらの結果を解説するとともに今後の地震防災の対策改善や意識向上に寄与したい.

日時: 2022年12月3日(土曜日)13時30分~15時30分

会場: かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 1050会議室

参加定員: 35名

参加費: 1,000円 (高校生 500円)

申込期間: 2022年11月5日~12月1日

(定員になり次第受付を終えますが,余裕があれば開催前日まで受け付けます.)

申込方法: メール(office@hrcg.jp宛),もしくは電話(080-5830-2016)でお申し込みください.

※ 本公開講座は北海道教育委員会主催「道民カレッジ」の連携講座指定,札幌市・札幌市教育委員会・北海道地質調査業協会などの後援が予定されています.

<お問い合わせ先: office@hrcg.jp >

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

【終了しました. 受講者 31 名.開催報告は 開催報告のページ に,収支決算は公告・公開文書のページに公開しています.】

2022年度の公開講座 (第 9 回・10月15日) 実施予定が決まりました.

タイトル: 変動する地球:日本海東縁の地震帯 -迫り来る地震への備え-

講師: 宮下純夫

講座概要: 日本海東縁では北海道南西沖地震や日本海中部地震など,数多くの大地震が発生し,大きな被害をもたらしてきた.この活動帯は最近活動度が著しく増大しており,北海道においても大いに警戒しなければならない状況にある.本講座では日本海東縁変動帯の地震のメカニズムや歴史,地震被害などを解説し,地震に対する防災意識の向上に寄与したい.

日時: 2022年10月15日(土曜日)13時30分~15時30分

会場: かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 1050会議室

参加定員: 35名

参加費: 1,000円 (高校生 500円)

申込期間: 2022年9月17日~10月12日

(定員になり次第受付を終えますが,余裕があれば開催前日まで受け付けます.)

申込方法: メール(office@hrcg.jp宛),もしくは電話(080-5830-2016)でお申し込みください.

※ 本公開講座は北海道教育委員会主催「道民カレッジ」の連携講座指定,札幌市・札幌市教育委員会・北海道地質調査業協会などの後援が予定されています.

<お問い合わせ先: office@hrcg.jp >

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

【終了しました. 受講者 34 名.開催報告は 開催報告のページ に,収支決算は公告・公開文書のページに公開しています.】

公開講座 (第4回から第8回) 参加者アンケート結果

第4回から第8回までの公開講座参加者アンケートのまとめを公開講座掲載報告のページに 掲載 いたしました.今後の公開講座の企画に利用させていただきます.ご協力いただいた皆さまに感謝いたします.

2020年度の公開講座(第 9 回 7月18日・7月25日, 第 10 回 8月29日, 第 11 回 10月31日, 第 12 回 11月28日)すべての中止を決定いたしました.

新型コロナウイルス蔓延状況のもと, 今年度の公開講座実施を全面的に中止することにいたしました. 当分の間, 社会的に「新しい生活様式」が求められるものと予想され, 「密集」と「密接」を排除して講座を開催することは不可能であると判断した次第です.今後の状況は予断を許しませんが, 再開が可能になりましたら, 再度, ご案内いたします.どうぞ宜しくお願いいたします.

(2020/05/22)

※ 中止されていた公開講座は 2022 年度から再開され,当初アナウンスされた第10・11・12回講座は,それぞれ第 9 ・ 10 ・ 11 回講座として開催されました.

(2023/11/02)

- 以下は,中止の後に開催されなかった講座の情報です.-

第 9 回公開講座 2020年7月18日・7月25日

タイトル:どうして山ができるのか

講師:前田仁一郎

講座概要:どのようにして山はできたのか? 誰しもが持つこの疑問を2週連続 (2日間) の座学によってやさしく解説.山は陸の上だけではなく,海の中にも沢山隠れています.火山もあればそれとは違う山もあるが,ともに活発に生きてきた(現在も生きている)地球の活動の結果として生まれたもの.講座の1日目には,山とはどういうものか,また山ができる理屈を理解するために必要な地学の基礎知識をやさしく解説し,2日目には山のでき方を具体的に解説する.

日時:2020/7/18 (1日目:山ができる理屈を考えるための予備知識) および 7/25 (2日目:どうして山ができるの?不動如山は本当なの?). 両日とも 13:30-15:30

会場:かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 1050会議室 (両日とも)

参加定員:両日とも 45名. 講座の1日目には,山ができる理屈を理解するために必要な地学の基礎知識を解説し,2日目には山のでき方を具体的に解説しますので,両日通しての受講をお勧めします.

参加費:両日とも 1,000円

第 8 回公開講座「変動する地球:気候変動-地質学的視点から気候変動・地球温暖化を考える-」を開催します.[終了しました]

日時:2019年12月7日 (土曜) 13:30–15:30 (13:15 開場)

会場:かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 310室

講師:宮下純夫 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名

受講料 (資料代を含む):1,000 円 (高校生以下 500 円)

申込期限:2019年12月5日 (定員になり次第受付を終えますが, 余裕があれば前日まで受け付けます)

申込方法:メール (office@hrcg.jp 宛) もしくは電話 (080-5830-2016 宛) でお申し込みください

内容:現在, 地球温暖化が急速に進行しており, 異常な大雨や高温, 干ばつなどが大きな問題となっています. その最大の要因は, 化石燃料の大量消費に伴う炭酸ガス濃度の増大によっていると考えられています. そのため, 炭酸ガス濃度の増大を抑制するために様々な取り組みが行われており, 省エネや化石燃料に代わるエネルギー資源の探求が進められています. 一方, 大規模な気候変動は, 巨大火山噴火によっても生じます. 江戸時代の天明飢饉や人類が滅亡の危機に瀕したといわれるトバ事変 (7万年前から7万5千年前のインドネシア スマトラ島 トバ火山の大噴火による気候変動) など, 巨大火山噴火は急激な気候変動を引き起こし, 人類に大きな影響を与えてきました. 一方, 地質学的観点から見ると, 現在は第四紀と呼ばれていますが, 実は第四紀というのは大陸氷床が発生していることによって定義づけられているのです. つまり現代は地質学的にいうと氷河時代であり, その中での間氷期という温暖な時期に我々は生活しているのです. 本講座では地球温暖化について紹介するとともに, 地球史的観点から気候変動問題を解説します.

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

この公開講座は 北海道教育委員会主催の道民カレッジ連携講座 (環境・生活コース) に指定されており, 札幌市, 札幌市教育委員会, 一般社団法人北海道地質調査業協会, 北海道高等学校理科研究会から後援をいただいています. 希望される参加者には 道民カレッジの単位認定と一般社団法人北海道地質調査業協会の CPD 証明書発行が可能です.

この公開講座は「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」に採択された当研究センターの「札幌市とその周辺の地質に関する市民向け公開講座の実施事業」として行われ, 経費の一部に札幌市からの助成金が充てられます.

終了しました. 受講者 41 名.収支決算は公告・公開文書のページに公開しています.

第 7 回公開講座「昭和56年洪水とハザードマップの活用」を開催します.[終了しました]

日時:2019年11月2日 (土曜) 13:30–15:30 (13:15 開場)

会場:かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 940室

講師:関根達夫 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名

受講料 (資料代を含む):1,000 円 (高校生以下 500 円)

申込期限:2019年10月30日 (定員になり次第受付を終えますが, 余裕があれば前日まで受け付けます)

申込方法:メール (office@hrcg.jp 宛) もしくは電話 (080-5830-2016 宛) でお申し込みください

内容:昨年 2018年 7 月には西日本豪雨災害, 9 月には北海道胆振東部地震が発生し, 近年, 自然災害が多発しています.「天災は忘れたころにやって来る」(寺田寅彦) とされますが, 過去の災害をふり返り, 今後の備えをすることは大切です. 昭和56 (1981) 年 8 月に, 停滞前線に台風 12 号の影響が加わって豪雨となり, 総雨量は札幌で 294 mm を記録し, 大洪水を引き起こしました. 札幌市南区藤野でも豊平川の氾濫が起こり, 30戸で床下浸水が生じました. これらの洪水災害を受けた教訓から, 十五島町内会では詳細なハザードマップを作成し, 現在も当時の様子を語り継いでいます. 札幌市ではハザードマップを作成し, 各戸に配布しているものの, 十分な活用がなされていないのが現状ではないでしょうか. 本講座では, 56 年災害の実態と, 十五島町内会の取り組み, 地質現象が関連する自然災害の解説, ハザードマップの活用法, 災害への備えなどについて解説します.

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

この公開講座は 北海道教育委員会主催の道民カレッジ連携講座 (地域活動コース) に指定されており, 札幌市, 札幌市教育委員会, 一般社団法人北海道地質調査業協会, 北海道高等学校理科研究会から後援をいただいています. 希望される参加者には 道民カレッジの単位認定と一般社団法人北海道地質調査業協会の CPD 証明書発行が可能です.

この公開講座は「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」に採択された当研究センターの「札幌市とその周辺の地質に関する市民向け公開講座の実施事業」として行われ, 経費の一部に札幌市からの助成金が充てられます.

終了しました.受講者 21 名.収支決算は公告・公開文書のページに公開しています.

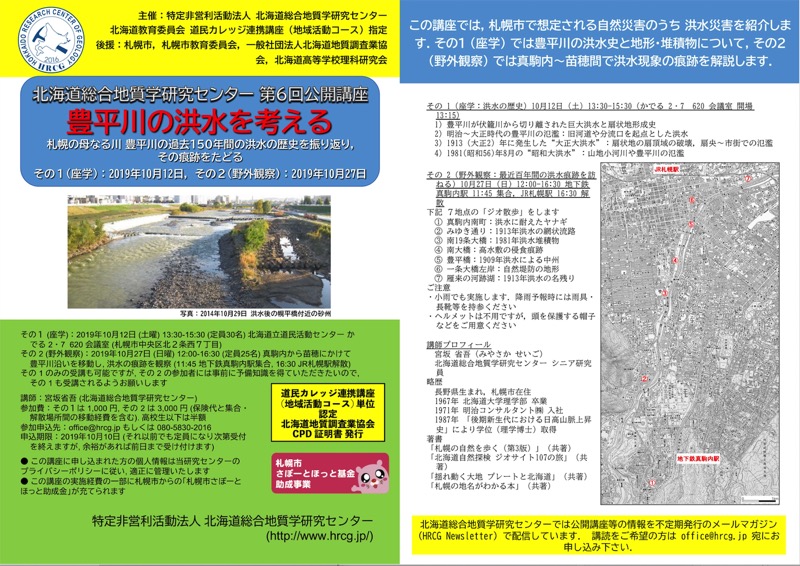

第 6 回公開講座「豊平川の洪水を考える」を開催します.[終了しました]

日時:その1 洪水の歴史 (座学) 2019年10月12日 (土曜) 13:30–15:30 (13:15 開場), その2 最近百年間の洪水痕跡を訪ねる (野外観察) 2019年10月27日 (日曜) 12:00–16:30 (11:45 集合). その1 のみの受講も可能ですが, その2 の参加者には (事前に予備知識を得ていただきたいので) その1 も受講されますようお願いします.

会場・場所:その1 かでる2.7 (札幌市中央区北2条西7丁目) 620室, その2 地下鉄南北線真駒内駅 11:45 集合, 札幌市真駒内~苗穂を移動しながら観察, JR札幌駅 16:30 解散

講師:宮坂省吾 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:その1:30名, その2:25名

受講料:その1:1,000 円, その2:3,000 円 (高校生以下 半額. 資料代と その2 については 保険料・集合地点–解散地点間の移動経費を含む)

申込期限:2019年10月10日 (定員になり次第受付を終えますが, 余裕があれば前日まで受け付けます)

申込方法:メール (office@hrcg.jp 宛) もしくは電話 (080-5830-2016 宛) でお申し込みください

内容:札幌の母なる豊平川の過去150年間の洪水の歴史を振り返り, その痕跡をたどります.

豊平川が伏籠川から切り離された1801年頃に巨大洪水が繰返されて, 豊平川扇状地が形成されました. 開拓使時代以降の明治~大正時代にも豊平川の氾濫は絶えず, 唯一の渡りであった豊平橋もしばしば落橋しました. 札幌本府や山鼻屯田を守るための治水事業が進められましたが, 旧河道や分流口を起点とした洪水は避けることができませんでした. いっぽう, 豊平川は札幌本府を守る堤防の東側で, 自然河川として自由に暴れまわっていました. 1913 (大正2) 年に発生した “大正大洪水” は扇状地の扇頂域を破壊したほか, 扇央から市街にも氾濫しました. その後の治水事業で河川災害は減少しましたが, 最近でも 1981 (昭和56) 年 8 月の “昭和大洪水” によって, 山地小河川や豊平川の氾濫が発生しており, 今後の豪雨の多発による札幌中心域での氾濫も懸念されています.

座学では主な洪水記録をまとめ, どのような危険があったかを示します. 野外観察では, 真駒内川や豊平川に残っている洪水痕跡の地形や堆積物を紹介します. 札幌で過去に発生した, あるいは将来にも発生し得る河川災害を知る一助になれば幸いです.

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

この公開講座は 北海道教育委員会主催の道民カレッジ連携講座 (地域活動コース) に指定されており, 札幌市, 札幌市教育委員会, 一般社団法人北海道地質調査業協会, 北海道高等学校理科研究会から後援をいただいています. 希望される参加者には 道民カレッジの単位認定と一般社団法人北海道地質調査業協会の CPD 証明書発行が可能です.

この公開講座は「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」に採択された当研究センターの「札幌市とその周辺の地質に関する市民向け公開講座の実施事業」として行われ, 経費の一部に札幌市からの助成金が充てられます.

終了しました. 受講者 10月12日 20 名, 10月27日 15 名.収支決算は公告・公開文書のページに公開しています.

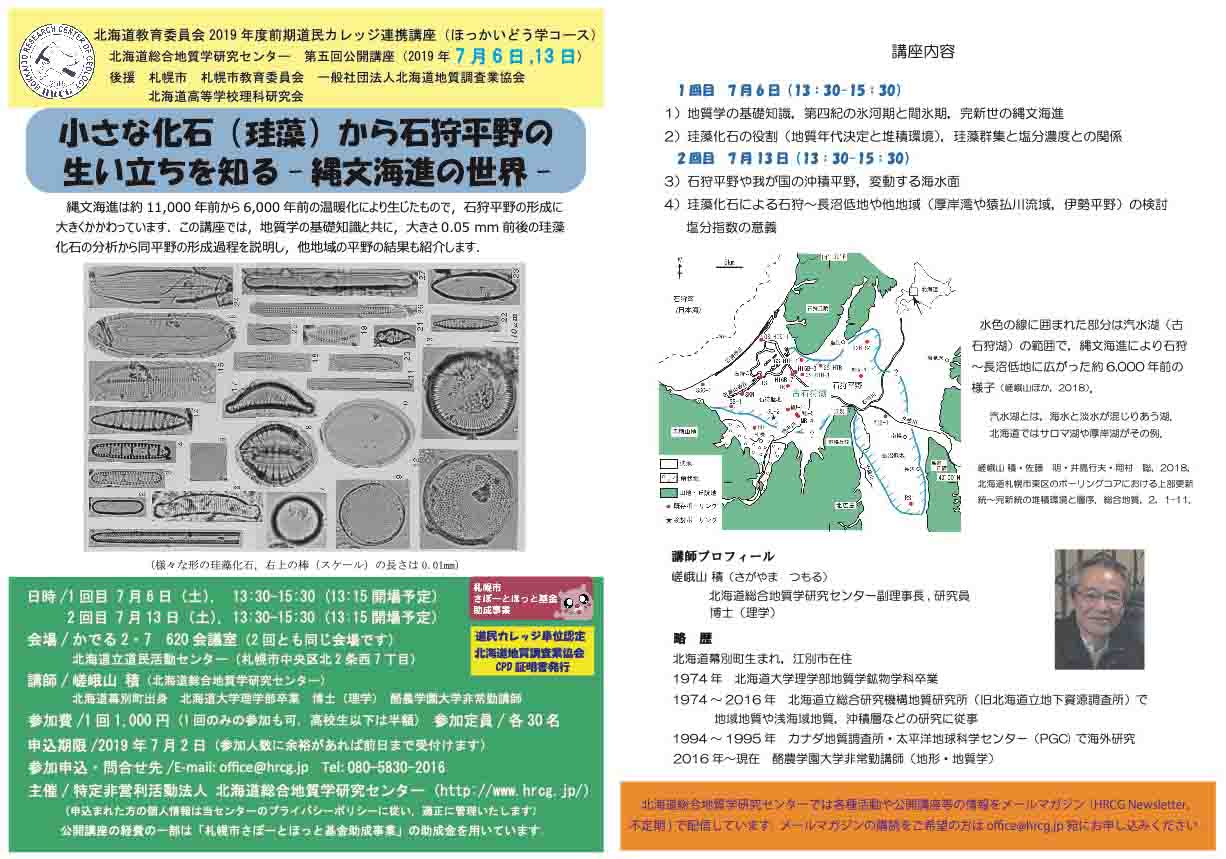

第 5 回公開講座「小さな化石 (珪藻) から石狩平野の生い立ちを知る- 縄文海進の世界-」を開催します.[終了しました]

日時:1回目 2019年7月6日 (土曜) 13:30–15:30 (13:15 開場), 2回目 7月13日 (土曜) 13:30–15:30 (13:15 開場). 1回目 と2回目 は内容が異なります (下の「内容」を参照してください) ので, 2 回通して受講されるのが望ましいのですが, どちらか 1回でも受講は可能です.

会場:両日とも かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 620室

講師:嵯峨山 積 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:30名.

受講料 (資料代を含む):1回目, 2回目 それぞれ 1,000 円 (高校生以下 500 円)

申込期限:2019年7月2日 (参加定員まで余裕があれば前日まで受け付けます).

申込方法:メール (office@hrcg.jp 宛) もしくは電話 (080-5830-2016 宛) でお申し込みください.

内容:約11,000年前から6,000年前の地球は, 自然による温暖化が進行し, 海面の上昇により大量の海水が陸へと流入しました. この現象は日本では縄文海進とよばれ, 北海道においてはその当時, 海水流入により紅葉山砂丘 (石狩市) から南長沼 (長沼町) にかけて大規模な汽水湖 (古石狩湖) が出現しました. この湖には川などからたくさんの礫や砂, 粘土が運ばれ, これらの堆積物は沖積 (ちゅうせき) 層とよばれています.臨海域の沖積層の最上部は平らな堆積面からなり, すなわち沖積平野を形成しています.

植物の藻の一種である珪藻は, 大きさが 0.05 mm 前後で, 海水, 汽水, 淡水といった水域により生息種が異なるため, 沖積層から抽出した珪藻化石を調べることにより縄文海進とその後の海退の様子を知ることができます. 講座の1回目 (7月6日) は地質学の基礎知識, 氷河期と間氷期, 縄文海進, 珪藻化石による地質年代決定や堆積環境解明などについて, 2回目 (7月13日) は沖積平野や変動する海水面について, 石狩平野や厚岸湾・猿払川流域・伊勢平野の結果, 珪藻分析から得られた塩分指数の意義などについてお話します.

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

この公開講座は 北海道教育委員会主催の道民カレッジ連携講座 (ほっかいどう学コース) に指定されており, 札幌市, 札幌市教育委員会, 一般社団法人北海道地質調査業協会, 北海道高等学校理科研究会から後援をいただいています. 希望される参加者には 道民カレッジの単位認定と一般社団法人北海道地質調査業協会の CPD 証明書発行が可能です.

この公開講座は「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」に採択された当研究センターの「札幌市とその周辺の地質に関する市民向け公開講座の実施事業」として行われ, 経費の一部に札幌市からの助成金が充てられます.

終了しました. 受講者 7月6日 36 名, 7月13日 30 名. この公開講座の収支決算を公告・公開文書のページで 公開 しています.

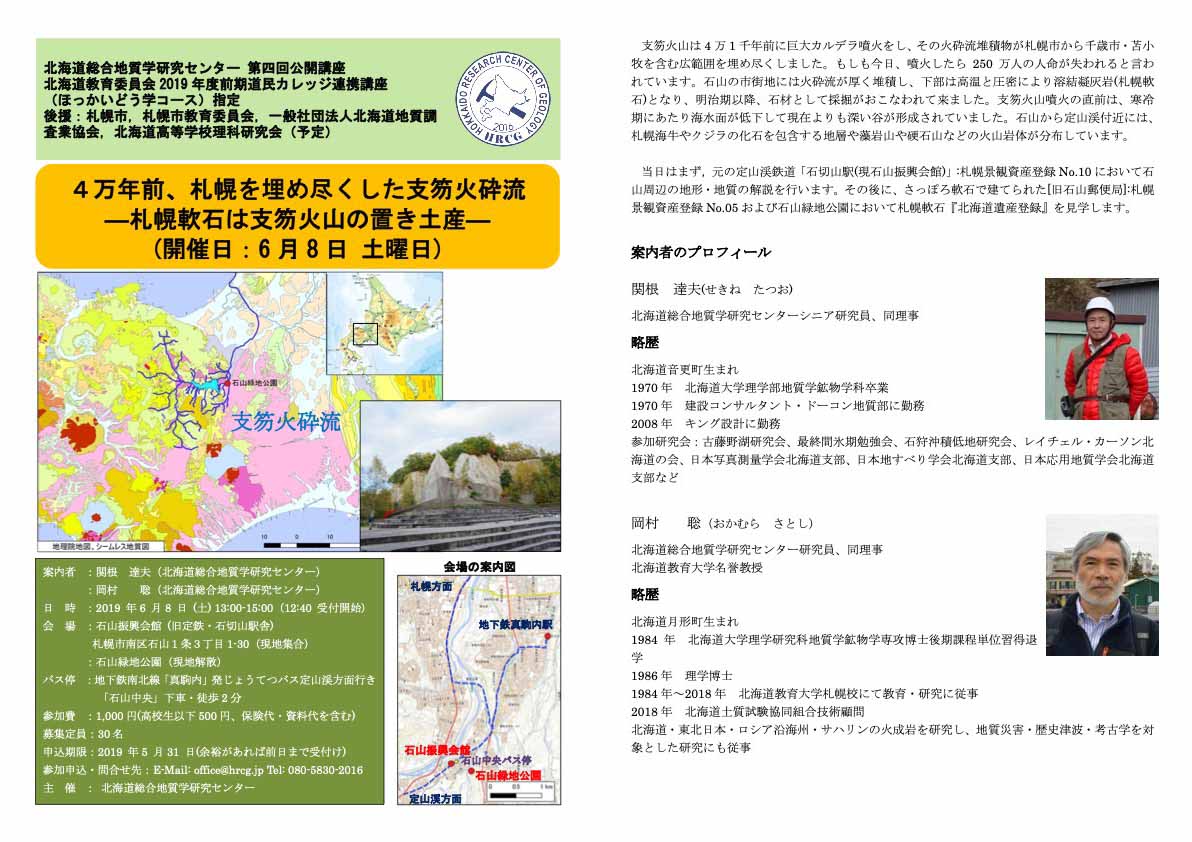

第 4 回公開講座「4万年前, 札幌を埋め尽くした支笏火砕流 –札幌軟石は支笏火山の置き土産–」を開催します.[終了しました]

日時:2019年6月8日 (土曜) 13:00–15:00 (12:40 石山振興会館にて受付開始, 13:00 から同会館で地形・地質の解説. その後, 石山緑地公園へ徒歩で移動して札幌軟石を見学. 石山振興会館にもどって 15:00 解散)

会場:石山振興会館 (札幌市南区石山1条3丁目)・石山緑地公園 (札幌市南区石山78)

講師:関根達夫・岡村 聡 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:30名.

受講料 (保険代, 資料代を含む):1,000 円 (高校生以下 500 円)

申込期限:2019年5月31日 (参加定員まで余裕があれば前日まで受け付けます).

申込方法:メール (office@hrcg.jp 宛) もしくは電話 (080-5830-2016 宛) でお申し込みください.

内容:支笏火山は4万1千年前に巨大カルデラ噴火をし, その火砕流堆積物が札幌市から千歳市・苫小牧を含む広範囲を埋め尽くしました. もしも今日, 噴火したら250万人の人命が失われると言われています. 石山の市街地には火砕流が厚く堆積し, 下部は高温と圧密により溶結凝灰岩 (札幌軟石) となり, 明治期以降, 石材として採掘がおこなわれて来ました. 支笏火山噴火の直前は, 寒冷期にあたり海水面が低下して現在よりも深い谷が形成されていました. 石山から定山渓付近には, 札幌海牛やクジラの化石を包含する地層や藻岩山や硬石山などの火山岩体が分布しています.

当日はまず,元の定山渓鉄道「石切山駅 (現石山振興会館)」: 札幌景観資産登録 No.10において石山周辺の地形・地質の解説を行います. その後に, 札幌軟石で建てられた [旧石山郵便局]: 札幌景観資産登録 No.05 および石山緑地公園において札幌軟石『北海道遺産登録』を見学します.

広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

この公開講座は 北海道教育委員会主催の道民カレッジ連携講座 (ほっかいどう学コース) に指定されており, 札幌市, 札幌市教育委員会, 一般社団法人北海道地質調査業協会, 北海道高等学校理科研究会から後援をいただいています. 希望される参加者には 道民カレッジの単位認定と一般社団法人北海道地質調査業協会の CPD 証明書発行が可能です.

この公開講座は「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」に採択された当研究センターの「札幌市とその周辺の地質に関する市民向け公開講座の実施事業」として行われ, 経費の一部に札幌市からの助成金が充てられます.

終了しました. 受講者 34 名. この公開講座の収支決算を公告・公開文書のページで 公開 しています.

第 3 回公開講座「海と陸の本当の違い – 砂漠の国オマーンで見る海底下 40 km の岩石の世界 –」を開催します.[終了しました]

日時:2019年2月23日 (土曜) 13:30–15:30 (13:15 開場予定)

会場:かでる 2.7 北海道立道民活動センター (札幌市中央区北2条西7丁目) 550室

講師:宮下純夫 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:30名.

受講料 (資料代を含む):1,000 円 (高校生以下 500 円)

申込期限:2019年2月23日 (参加定員まで余裕があれば前日まで受け付けます).

申込方法:メール (office@hrcg.jp 宛) もしくは電話 (080-3296-8848 宛) でお申し込みください.

内容:アラビア半島の北東部に位置する砂漠の国オマーンでの長年の地質調査・研究の成果やオマーンの自然や人々の生活の紹介もまじえ, 海と陸の本当の違いや地球に海が存在することの意義について解説します.

海と陸は単に高さが違うだけではなく, でき方がまったく異なっており, 従って構成する岩石の性質も大きく異なっています. そして 海 (水) の存在が地球を特別な惑星にした大きな要因であり, 地球は水の惑星とも呼ばれます. 当研究センター シニア研究員の宮下純夫 (新潟大学名誉教授・元日本地質学会会長) がわかりやすくお話しします.広報・宣伝用のチラシは こちら [PDF link] からダウンロードすることができます.

この公開講座は 北海道教育委員会主催の道民カレッジ連携講座 (教養学科教養コース) に指定されており, 札幌市, 札幌市教育委員会, 一般社団法人北海道地質調査業協会から後援をいただいています.

終了しました. 受講者 30 名. この公開講座の収支決算を公告・公開文書のページで 公開 しています.

第 2 回公開講座「地形・地質から北海道の自然災害を考える」全 6 回が終了しました.

参加された皆さま, 道民カレッジ連携講座に指定していただいた北海道教育委員会, 後援をいただいた一般社団法人北海道地質調査業協会, 札幌市および札幌市教育委員会 (その4, 5, 6) に感謝いたします. この公開講座の収支決算を公告・公開文書のページで 公開 しています.

9月15日開催の公開講座「地形・地質から北海道の自然災害を考える」その5:防災情報とはどんなもの? において 当研究センターシニア研究員 山岸宏光が "2018年9月6日北海道胆振東部地震による斜面災害” について報告することになりました.

9月15日開催の公開講座の開催時刻・場所などの詳細はこのページの 2 つ下の項目に記述されています.

公開講座「地形・地質から北海道の自然災害を考える」その5:防災情報とはどんなもの? (9月15日開催) に参加を申し込まれた皆さまへ:予定通りの開催のお知らせ

当研究センターは9月15日の公開講座「地形・地質から北海道の自然災害を考える」その5:防災情報とはどんなもの? の開催準備を行って参りましたが, 9月6日の未明, 胆振地方を震源として発生した極めて強い地震の深刻な被害が現在もなお続いていることもあり, この講座の開催中止も検討いたしました. しかし, 9月15日開催の講座のテーマは「防災情報とはどんなもの?」というものであり, 参加される皆さまにご自宅を含む地域のハザードマップあるいは防災マップを持参していただき, ご自宅のまわりの災害危険箇所などを実際に確認していただくという作業も含まれております. むしろ こういう時にこそ, 皆さまに身近な防災を考えていただこう, そして私たち北海道総合地質学研究センターも地質学の専門家として社会的役割を積極的に果たすべきであろうと考え, 公開講座を予定通り開催することにいたしました. どうぞ, ご理解いただけますようお願いいたします.

なお, ご都合により, この講座の参加が難しくなった方もいらっしゃると思います. 自由にキャンセルしていただければと思います. またハザードマップあるいは防災マップなどはお住まいの自治体 (区役所・市役所など) に用意されておりますので, 講座に参加される方は区役所などで入手され, ご持参くださるようお願いいたします.

第 2 回公開講座 (北海道教育委員会主催 道民カレッジ連携講座指定, 一般社団法人 北海道地質調査業協会・札幌市 / 札幌市教育委員会 (その4からその6) 後援):地形・地質から北海道の自然災害を考える –北海道で起きている自然災害の状況と, 自然災害の犠牲にならないための基礎知識を学ぶ–(6 回シリーズ, 2018 年 5 月–2018 年 9 月)

近年, 多発する自然災害は日本の各地に大きな被害をもたらしています. HRCG は 北海道で起きている自然災害の状況と, 自然災害の犠牲にならないための基礎知識をやさしく学ぶ市民向けの公開講座 (6 回シリーズ) を開催いたします. この講座は 北海道教育委員会主催 平成 30 年度前期 道民カレッジ 連携講座 (地域活動コース) に指定されていますが, 道民カレッジを受講していなくても, 関心をお持ちの方はどなたでも受講することができます. 各回には参加定員があり, 受付は先着順となります. また資料作成費用などを含む受講料が必要です. 6 回の講座の全てを受講することが歓迎されますが, 関心をお持ちの回のみの受講も可能です. この公開講座の広報用の資料は こちら [PDF link] から入手可能です. 受講申し込みは HRCG Office (office@hrcg.jp, 080-3296-8848) までお送りください.

その1:なぜ日本列島には自然災害が多いか [終了しました]

主な内容:日本列島の地形・地質, 地球温暖化と災害, 災害と地形, 地質の見方とポイントを解説する

日時, 会場:2018/5/19 (土) 09:30–11:30, かでる 2.7 北海道立道民活動センター 550室

講師:山岸宏光 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名.受講料 (資料代を含む):1,300 円.当初の受講申し込み期限は 5/9 でしたが, 定員までまだ余裕がありますので, 引き続き申し込みを受け付けております. 希望される方は office@hrcg.jp あるいは 080-3296-8848 までお申し込みください). チラシ (pdf 版) は こちら からダウンロードすることができます.

その2:地震火山列島日本 [終了しました]

主な内容:地震火山列島日本, 火山噴火による災害, 地震による災害, 丘陵・山地の災害, 平野の災害などを説明する

日時, 会場:2018/6/16 (土) 13:30–15:30, かでる 2.7 北海道立道民活動センター 550室

講師:山岸宏光 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名.受講料 (資料代を含む):1,300 円.受講申し込み期限 6/6 (余裕があれば前日まで受付). チラシ (pdf 版) は こちら からダウンロードすることができます.

その3:土砂災害 (地すべり・崩壊・土石流) と河川氾濫 [終了しました]

主な内容:土砂災害と河川氾濫はいつどこでおきるか. 地すべり・崩壊・土石流, 岩石崩落などについて解説する

日時, 会場:2018/7/14 (土) 13:30–15:30, かでる 2.7 北海道立道民活動センター 550室

講師:山岸宏光 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名.受講料 (資料代を含む):1,300 円.受講申し込み期限 7/4 (余裕があれば前日まで受付). チラシ (pdf 版) は こちら からダウンロードすることができます.

その4:北海道の災害は本州とどう違うか [終了しました. スライド上映のためのソフトが起動せず,受講された皆さまには大変ご迷惑をおかけしました]

主な内容:北海道の災害は本州とどう違うか. 北海道の地形・地質の特性と災害, 本州と四国の災害を例に解説する

日時, 会場:2018/8/18 (土) 13:30–15:30, かでる 2.7 北海道立道民活動センター 1010室

講師:山岸宏光 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名.受講料 (資料代を含む):1,300 円.受講申し込み期限 8/8 (余裕があれば前日まで受付). チラシ (pdf 版) は こちら からダウンロードすることができます.

その5:防災情報とはどんなもの? [終了しました]

主な内容:防災情報とはどんなもの?それはどこにあるか?その活用法, 地理情報システムなどを討論 (我が家の防災マップなど)

日時, 会場:2018/9/15 (土) 13:30–15:30, かでる 2.7 北海道立道民活動センター 550室

講師:山岸宏光 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:40名.受講料 (資料代を含む):1,300 円.受講申し込み期限 9/5 (余裕があれば前日まで受付). チラシ (pdf 版) は こちら からダウンロードすることができます.

その6:地すべり地形見学 [終了しました]

主な内容:手稲山巨大地すべりの地形見学

主な内容:地すべり地形の特徴, 扇状地, 砂防施設など, 地すべり地の諸現象を野外見学する

日時, 集合解散場所:2018/9/29 (土) 13:00–16:00, JR 手稲駅

講師:宮坂省吾 (北海道総合地質学研究センター)・山岸宏光 (北海道総合地質学研究センター)

受講定員:25名.受講料 (資料代・移動経費・保険料を含む):3,000 円.受講申し込み期限 9/19 (余裕があれば前日まで受付). チラシ (pdf 版) は こちら からダウンロードすることができます.

第 1 回公開講座 (北海道教育委員会主催 道民カレッジ連携講座指定):「札幌の失われた川を歩く」

終了しました. 受講者 16 名 (10/13), 12 名 (10/14). この公開講座の収支決算を公告・公開文書のページで 公開 しています.

講師・案内者:宮坂省吾 (北海道総合地質学研究センター)

日時:2017 年 10 月 13 日 (金曜) 13:00–17:00 かでる 2.7 北海道立道民活動センター 750室にて事前の座学, 10 月 14 日 (土曜) 13:00–15:00 北大正門から北大植物園周辺を歩いて札幌の失われた川の痕跡をみる.

一日のみの参加も可能です. 参加費:13 日 500円, 14日 1,000円 (北大植物園入園料・保険料を含む). 事前の予約が必要です. 予約方法など, 詳細は 広報用の資料 をご覧ください.